Tra il vero e il falso

(Pubblicato su Diario di luglio)

Incontrare una celebrità per strada mi fa sempre provare una specie di vertigine, come se l’esistenza in carne e ossa dei personaggi fosse un’ipotesi la cui verifica ha la portata di una rivelazione sconvolgente. Quando vedo un personaggio, continuo a guardarlo come per assicurarmi che esista davvero, che non sia un’interferenza dell’etere, l’invasione di campo di una irrealtà sempre più debordante.

Mi è capitato qualche tempo fa a Milano. Passeggiavo per le strade del centro quando, in prossimità di un semaforo, la persona con cui stavo chiacchierando ha attirato la mia attenzione tirandomi per il braccio. Davanti ai miei occhi Simona Ventura e Stefano Bettarini discutevano a una certa distanza ricreando un equilibrio spaziale perfetto, che li faceva apparire manichini viventi. Non si guardavano in faccia, ma sembravano rivolti verso un pubblico fantasma sfruttando i loro profili migliori. Probabilmente la forza dell’abitudine deve imporgli di trovarsi alla presenza di un osservatore esterno anche quando vanno a fare la spesa, come se la sostanza di cui sono composti trovasse un’unica spiegazione nell’esistenza di uno sguardo.

Come sempre, sono rimasto paralizzato per qualche istante incapace di distogliere gli occhi dall’immagine che irradiavano sull’incrocio. In quell’intervallo ho potuto assistere a quella che nel linguaggio comune viene definita una paparazzata. L’angolo opposto era stato occupato da un fotografo che, in un tempo incalcolabile per la sua brevità, li ha immortalati. Dopo lo scatto, spariti tutti (soggetti e fotografo), come dissolti, volatilizzati, anzi: come se non fossero mai esistiti.

L’incontro sembrava una delle tante dimostrazioni di una celebre frase di Guy Debord, una delle tante massime che il geniale filosofo francese ha dispensato nella Società dello Spettacolo (1967) e, più tardi (1984), nei Commentari, libri che visti dalla nostra distanza – il futuro distopico che stiamo vivendo – sembrano raccolte di profezie già avverate, disegni con un livello impressionante di dettaglio della forma di governo che avrebbe occupato la scena dopo la fine della modernità. “Nel mondo realmente rovesciato”, scrisse quarant’anni fa il fondatore del situazionismo, “il vero è un momento del falso”.

La frase, pur nella sua ambiguità, è in grado di spiegare una quantità di circostanze che riguardano lo spettacolo e le rappresentazioni in genere, ma soprattutto il modo, o meglio la tecnica, con cui certe forme – quelle che si sono imposte come narrazioni di successo – hanno cambiato il nostro modo di vedere le cose. Il massiccio uso della verità, cioè dei suoi simulacri, è diventata la regola nel mondo della finzione. Dal Grande Fratello a Maria De Filippi, passando per decine di altri format, la sfida di qualsiasi autore oggi è usare a proprio vantaggio il potentissimo grimaldello del reale.

L’intuizione di Debord è che l’utilizzo della verità come elemento della finzione sia strettamente collegato al governo dello spettacolo: “Laddove la realtà sorge nello spettacolo e lo spettacolo è reale, […] il vero si riduce a un’ipotesi indimostrabile”. Come si vede, qualcosa di molto più complesso del concetto di trash, il passepartout che i moralisti usano per criticare quella che a tutti gli effetti è l’articolazione di un’ideologia.

Corpi offerti come cavie allo sguardo dello spettatore. Corpi che si fanno guardare dentro. Corpi che soffrono, piangono di dolore, si prestano alle più cruente torture psicologiche. Sembra proprio che la nuova carne che il regista David Cronenberg mostrava nel 1983 come incubo futuribile abbia preso forma. Videodrome è precisamente un film sulla televisione e sulla potenza devastatrice delle immagini, una specie di trattato teorico sullo statuto dello spettatore condito da illuminanti riflessioni su realismo e verosimiglianza.

Corpi offerti come cavie allo sguardo dello spettatore. Corpi che si fanno guardare dentro. Corpi che soffrono, piangono di dolore, si prestano alle più cruente torture psicologiche. Sembra proprio che la nuova carne che il regista David Cronenberg mostrava nel 1983 come incubo futuribile abbia preso forma. Videodrome è precisamente un film sulla televisione e sulla potenza devastatrice delle immagini, una specie di trattato teorico sullo statuto dello spettatore condito da illuminanti riflessioni su realismo e verosimiglianza.

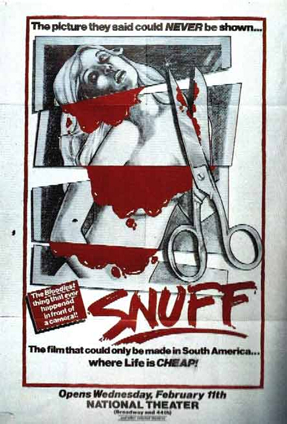

Negli anni Ottanta si favoleggiava molto dell’esistenza di un mercato segreto e illegale dedito alla produzione e allo smercio dei cosiddetti snuff movies, film in cui una persona in carne e ossa viene torturata fino alla morte reale. Si diceva che un giro di ricconi occidentali commissionasse questi film a spregiudicate società di produzione che reclutavano (o meglio: rapivano) gli attori in alcuni paesi poveri e sottosviluppati, in particolare paesi del Sudamerica*. In realtà, nonostante numerose inchieste e libri sull’argomento, nessuna prova dell’esistenza degli snuff è stata mai fornita.

Tuttavia in Videodrome, che è solo uno dei tanti film che prendono spunto dalla leggenda degli snuff, Cronenberg coglie la ragione profonda di quest’ossessione culturale. Max Renn (James Woods), viscido proprietario di una tv porno a pagamento, scova un’emittente clandestina che trasmette omicidi e torture reali rimanendone fatalmente attratto e instaurando col segnale un rapporto di dipendenza malsana, fino a scoprire che il segnale stesso è causa di un tumore che gli sta crescendo nel cervello. Il tumore rappresenta in realtà una metamorfosi, la trasformazione di Max Renn da uomo a nuova carne, una specie di estensione fisica dell’irrealtà decisa ad annientare definitivamente la realtà. Nella scena clou, Renn, davanti a un televisore, con gli occhi inchiodati sulle immagini di una donna e della sua bocca – Debbie Harry, cantante dei Blondie – vede l’apparecchio espandersi, gonfiarsi di protuberanze, mentre lo schermo si dilata come un morbido rigonfiamento di sostanza gassosa, con la donna che dice mugolando «Come to me», invitandolo a entrare nella televisione, cosa che Max Renn fa, infilando, letteralmente, la testa dentro lo schermo in un atto di penetrazione sacrificale, con la conseguente contaminazione tra ciò che è al di là dello schermo e ciò che è al di qua. Di qui si ipotizza la nascita – l’invenzione – di una nuova forma di vita, che prende le mosse da questa fusione tra realtà e finzione.

Dopo secoli di messe in scena, secoli in cui lo statuto dello spettacolo rimane, pur con molte varianti, quello della rappresentazione della vita, irrompe il dominio spettacolare della televisione che spinge a sostituire questa rappresentazione con corpi ed emozioni vere. E cosa c’è di più forte di uno spettacolo dove il dolore fisico e la paura sono reali? L’eccitazione che s’impossessa dello spettatore di uno snuff movie, sembra dirci Cronenberg, non è legata tanto alle azioni che si susseguono sullo schermo, a una visione per così dire oggettuale che può essere travisata dalla tecnica degli effetti speciali perché anche il finto se trattato nella giusta maniera può risultare vero, ma alla relazione empatica che egli – lo spettatore – stabilisce con la vittima – l’attore/martire – nel senso che ciò che lo fa eccitare, sessualmente e non, è sapere, avere la certezza, che quella persona non sta recitando, ma urla di dolore.

Tutto sommato è la stessa idea da cui parte Katherine Bigelow per il suo Strange Days (1995) – che a sua volta deve qualcosa a Brainstorm di Douglas Trumbull (1981) – dove il protagonista Lenny Nero (Ralph Fiennes) è un ex poliziotto invischiato nello smercio di una nuova droga, lo squid, una sorta di registratore cranico capace di catturare le emozioni di un soggetto – mentre fa sesso, mentre fa il bagno su una splendida spiaggia caraibica, mentre viene inseguito dalla polizia dopo una rapina, mentre viene ucciso – e di riprodurle a beneficio di un altro soggetto qualsiasi a caccia di emozioni.

Ma questo succede ora: le emozioni di chiunque – le emozioni di cui ci cibiamo in qualità di fruitori – sono la droga più potente e a buon mercato e potenzialmente additiva attualmente in commercio. A cominciare dai reality per arrivare alla pornografia, l’umano è ostaggio della finzione.

Sul piano letterario la conseguenza più evidente di questo processo è che le narrazioni tradizionali vengono messe in seria difficoltà. Quando si costruiscono storie su un’irrealtà che usa il vero, la finzione pura finisce per essere depotenziata, perché i lettori sono desensibilizzati, assuefatti a una dose di realtà molto più alta. Così, come se gli stessi scrittori non riuscissero più a credere alle loro storie, anche la letteratura contemporanea sembra contagiata da quest’aspirazione alla verosimiglianza, che ha come risultato il successo di due tendenze evidentissime: 1) fare libri di indagine sulla realtà (con l’esplosione del reportage); 2) fare libri il cui protagonista è lo stesso scrittore che sta scrivendo il libro (la cosiddetta autofiction); con la presenza di una terza categoria, con alcuni casi particolarmente noti, dove le due tendenze si fondono. Sembra insomma che quella che Samuel Coleridge definiva la sospensione dell’incredulità – e cioè la volontà, del lettore o dello spettatore, di sospendere le proprie facoltà critiche necessaria per godere di un’opera di fantasia – non se la passi tanto bene. Apriamo la pagina di un libro e facciamo fatica a sospendere la nostra incredulità. Le storie suonano false e la magia – che discende direttamente dalla credulità – fa una certa fatica a ingranare. Abbiamo fame di cose vere.

Sul piano letterario la conseguenza più evidente di questo processo è che le narrazioni tradizionali vengono messe in seria difficoltà. Quando si costruiscono storie su un’irrealtà che usa il vero, la finzione pura finisce per essere depotenziata, perché i lettori sono desensibilizzati, assuefatti a una dose di realtà molto più alta. Così, come se gli stessi scrittori non riuscissero più a credere alle loro storie, anche la letteratura contemporanea sembra contagiata da quest’aspirazione alla verosimiglianza, che ha come risultato il successo di due tendenze evidentissime: 1) fare libri di indagine sulla realtà (con l’esplosione del reportage); 2) fare libri il cui protagonista è lo stesso scrittore che sta scrivendo il libro (la cosiddetta autofiction); con la presenza di una terza categoria, con alcuni casi particolarmente noti, dove le due tendenze si fondono. Sembra insomma che quella che Samuel Coleridge definiva la sospensione dell’incredulità – e cioè la volontà, del lettore o dello spettatore, di sospendere le proprie facoltà critiche necessaria per godere di un’opera di fantasia – non se la passi tanto bene. Apriamo la pagina di un libro e facciamo fatica a sospendere la nostra incredulità. Le storie suonano false e la magia – che discende direttamente dalla credulità – fa una certa fatica a ingranare. Abbiamo fame di cose vere.

L’autofiction è la risposta più nuova che gli scrittori stanno offrendo alla vampirizzazione del reale. Si sono anche loro – gli scrittori – trasformati in vampiri – vampiri delle loro stesse vite – per esigenze di credibilità. Ed è stato senza dubbio un vampiro di se stesso Bret Easton Ellis, che nel suo ultimo libro, Lunar Park, ha dato il la alla moda dell’autofiction con risultati difficilmente raggiungibili per i lavori che sono seguiti e seguiranno. Le prime trentacinque pagine di Lunar Park sono tra le più potenti (e credibili) che siano state scritte nel nuovo secolo. Esse prendono le mosse da una specie di dichiarazione di intenti, un teorema sul rapporto tra scrittore e realtà:

«Sei una perfetta caricatura di te stesso».

«Questa è la prima frase di Lunar Park, nella sua brevità e semplicità doveva essere un ritorno alla forma, un’eco, della frase iniziale del mio romanzo, Meno di Zero».

«La gente ha paura di buttarsi nel traffico delle autostrade a Los Angeles».

«Da allora le frasi iniziali dei miei romanzi – per quanto ben costruite – sono diventate sempre più complicate ed elaborate, sovraccariche di un’enfasi pesante e inutile sui minimi dettagli».

Chiunque abbia una dimestichezza anche minima con l’autore e la sua opera – la maggior parte dei lettori che si sono trovati di fronte a questo incipit, si suppone – rimane del tutto spiazzato, trascinato in una terra di mezzo letteraria che se da un lato sembrerebbe adottare il canone dell’autobiografia, dall’altro – per esempio da quella prima frase virgolettata «Sei una perfetta caricatura di te stesso» definita dallo stesso autore la prima frase di Lunar Park – lascerebbe intendere qualcosa di diverso: il germe di una costruzione narrativa e simbolica, o quantomeno una parabola metaletteraria. Questa ambiguità stordente caratterizza anche le pagine che seguono, in cui, in sostanza, Bret Easton Ellis ci racconta la sua vita a partire dalla pubblicazione in giovanissima età del romanzo Meno di Zero.

È un racconto mirabolante e allucinato e drammatico e inebriante al quale è impossibile non credere. Questo anche perché i libri che Ellis dice di aver scritto esistono ed esistono anche le persone – Madonna, Basquiat, Jay McInerney – che Ellis incontra o scrive di avere incontrato, e non facciamo nessuna fatica a immaginare certe feste a New York e la fisica spietata del successo.

Tutto vero allora? Oppure nella terra arata dall’autobiografia lo scrittore ha seminato briciole di finzione? Ci capiamo qualcosa in più quando, dal secondo capitolo in poi, la parte romanzesca prende il sopravvento. Allora l’autoromanzo Lunar Park diventa un racconto edipico dell’orrore che ha per protagonista lo stesso Ellis che cerca in vari modi di ammazzare il fantasma di suo padre e che finisce per essere fisicamente minacciato dai personaggi che lui stesso ha inventato, un racconto implausibile e palesemente di fantasia che trae tutta la sua forza, quantomeno in termini simbolici, da quelle trentacinque pagine iniziali, pagine in cui lo scrittore sembra fare qualsiasi cosa, anche la più spregiudicata, per convincere il lettore a sospendere la sua incredulità.

“Mi chiamo Walter Siti, come tutti” è invece l’incipit di Troppi paradisi, guarda caso un romanzo dichiaratamente sulla post-realtà, e soprattutto un romanzo sulla televisione e sui corpi, che si articola come una brillante riflessione filosofica sui concetti di verità e finzione. Questo è il motivo per cui l’attacco si affida a una dichiarazione tanto scontata quanto sconvolgente. Con una frase di sei parole secche l’autore ci apre le porte del mondo in cui vuole trascinarci: il protagonista del libro è l’autore del libro che, per inciso, è anche un uomo come tutti, qualcuno su cui può essersi casualmente acceso il cono di luce di un faro televisivo, il personaggio di un reality show**. D’altra parte il romanzo è preceduto da un’avvertenza che, anche qui, ha la sostanza di un teorema:

Anche in questo romanzo, il personaggio Walter Siti è da considerarsi un personaggio fittizio: la sua è un’autobiografia di fatti non accaduti, un fac-simile di vita. Gli avvenimenti veri sono immersi in un flusso che li falsifica; la realtà è un progetto, e il realismo una tecnica di potere. Come nell’universo mediatico, anche qui più un fatto sembra vero, più si può stare sicuri che non è accaduto in quel modo.

Così, accompagnati dalla voce onnisciente di un uomo che ha visto molta televisione e in televisione ci ha lavorato, ma soprattutto sulla televisione ha ragionato molto e la considera un fenomeno importante, veniamo travolti da un ondata di frequenze, gossip, chiacchiericci, dichiarazioni d’amore, dietro le quinte, sesso a pagamento, e, come detto, corpi, muscoli, carne fino alla nausea, laddove il corporeo è anche più finto e gonfiato dell’incorporeo.

La cosa più interessante è che in tutto questo ammassarsi di frequenze e intercettazioni mentali non dubitiamo mai che tutto quello che Siti ci sta raccontando sia vero, perché il punto – l’idea che Siti esprime con tanta insistenza – è che anche la finzione può accadere. L’esperienza del lettore diventa allora uno strano miscuglio di esaltazione e intossicazione, come se l’unico antidoto al veleno del realismo spettacolare fosse la forza uguale e contraria di una letteratura che per esistere punta tutto sulla credibilità, una letteratura che attraverso le tecniche della credibilità prende il lettore per il bavero della giacca e lo colpisce, lo violenta, lo usa come capro espiatorio nel suo sfogo di rabbia contro il mondo. Siti, e ancora di più Ellis – che ha sempre coltivato nel mimetismo un’ambizione politica – riescono con il loro camaleontismo a rappresentare l’ideologia che regge il governo dello spettacolo, a spiegarne il fascino e, al tempo stesso, a percepirne il male quintessenziato che da esso promana.

Ma questo non è un affare per tutti. E le decine di libri che sono usciti sulla scia, soprattutto in Italia, sembrano non avere la capacità di contrapporsi al regime dello spettacolo rivoltandolo come un calzino. Essi ne prendono in prestito le tecniche, ma sono spesso riconducibili a una patologica mancanza di ispirazione e ascrivibili al genere della ginecologia letteraria. Laddove lo scrittore che non ha più niente da dire offre la propria vita in pasto al lettore ed esibisce il proprio corpo, le persone che conosce, la propria famiglia, i propri affetti, con la stessa mancanza di dignità di un concorrente qualsiasi. Mettersi a nudo, autoeleggersi capro espiatorio dei peccati del mondo, svelare la propria intimità con afflato sacrificale non significa automaticamente fare letteratura. Ellis e Siti coltivano nella finzione una possibilità di redenzione, non sono vittime della verosimiglianza ma la utilizzano. Se quest’aspetto manca, l’autore che ha scelto l’autofiction come modalità espressiva finisce per fare il ruolo della cavia. Da torturatore del potere diventa torturato, vittima di uno snuff letterario che lui stesso ha contribuito a mettere in piedi. Il suo aspetto finisce per assomigliare a quello di una rana di vetro. Un piccolo animale con la pelle trasparente che non può fare male a nessuno. Può solo essere guardato fin nel più remoto anfratto delle viscere.

Ma questo non è un affare per tutti. E le decine di libri che sono usciti sulla scia, soprattutto in Italia, sembrano non avere la capacità di contrapporsi al regime dello spettacolo rivoltandolo come un calzino. Essi ne prendono in prestito le tecniche, ma sono spesso riconducibili a una patologica mancanza di ispirazione e ascrivibili al genere della ginecologia letteraria. Laddove lo scrittore che non ha più niente da dire offre la propria vita in pasto al lettore ed esibisce il proprio corpo, le persone che conosce, la propria famiglia, i propri affetti, con la stessa mancanza di dignità di un concorrente qualsiasi. Mettersi a nudo, autoeleggersi capro espiatorio dei peccati del mondo, svelare la propria intimità con afflato sacrificale non significa automaticamente fare letteratura. Ellis e Siti coltivano nella finzione una possibilità di redenzione, non sono vittime della verosimiglianza ma la utilizzano. Se quest’aspetto manca, l’autore che ha scelto l’autofiction come modalità espressiva finisce per fare il ruolo della cavia. Da torturatore del potere diventa torturato, vittima di uno snuff letterario che lui stesso ha contribuito a mettere in piedi. Il suo aspetto finisce per assomigliare a quello di una rana di vetro. Un piccolo animale con la pelle trasparente che non può fare male a nessuno. Può solo essere guardato fin nel più remoto anfratto delle viscere.

*Il collegamento tra snuff movie e Sud-America ha origine probabilmente nel film Snuff (1974) di Michael e Roberta Findlay, il cui slogan promozionale recitava: “Un film che poteva essere girato solo in Sud-America, dove la vita umana vale… zero! “Il film è anche all’origine della leggenda degli snuff. Vi si trova, infatti, una scena di quattro minuti in cui una donna viene orribilmente torturata e mutilata, e che, a detta degli stessi registi, era stata girata dal vero e senza ricorrere ad alcun effetto speciale. Chiaramente la dichiarazione era servita a spostare l’interesse dei media sul film durante la campagna promozionale.

** In realtà la frase è una citazione dell’incipit dell’autobiografia del compositore Erik Satie, «Je m’appelle Érik Satie, comme tout le monde», un ulteriore elemento di complicazione e riflessione, come fa notare Andrea Tarabbia ne Il nostro bisogno di inesperienza #2 sul Primo amore: “[Siti] sembra voler subito prendere le distanze dal se stesso reale mettendosi in bocca le parole di un altro libro, stavolta veramente autobiografico. Il suo narratore comincia citando il libro di un proprio quasi omofono e così facendo si dichiara personaggio fittizio.”

Cristiano de Majo è editor di Studio. Ha scritto per la Repubblica, IL, Internazionale. È autore di quattro libri, l’ultimo s’intitola Guarigione.

burattini di un circo equestre, più nudi soggiogati da Arbus impellenze di verità a COMANDo, schiocchi di ciglia come codate di cane.

toh, un blog e i fax e gli amici e le bandane

Interessante. Mi domando però com’è che nessuno annoveri tra i primi tentativi di autofiction “Kamikaze d’Occidente”, che è del 2003, mentre l’edizione americana di “Lunar Park” è del 2005.

ellis caricature burattini ingellati tutto bello e il marcio là come l’orecchio nel prato di velvet blue

comunque questo articolo è una figata.

secondo me si va a razzo decenni addietro per l’autofiction spaccaossa

ciao marco e ciao william. benvenuti.

il libro di scarpa non l’ho mai letto, ma, se non sbaglio, l’io narrante, anche se chiaramente fa pensare a scarpa, non si chiama tiziano scarpa e non interagisce con personaggi che hanno nomi di personaggi reali. insomma, probabilmente non è annoverato perché la ricerca della verosimiglianza si avvale ancora di tattiche narrative tradizionali…

Nel libro il personaggio viene chiamato “Tiz” in almeno una occasione, ma non è reso fittizio, cioè non ha un nome diverso o una storia diversa. È vero anche, però, che i due amici poeti con i quali performa hanno nomi fittizi. Però vi sono gli Sparajuri e la Littizzetto. Insomma, non so quali debbano essere i parametri per fare rientrare il libro nel genere, ma – se non ricordo male – al tempo sentii un’intervista in radio in cui Scarpa raccontava di essere ricorso all’autofiction (pronunciato alla franzosa), della quale io non avevo mai sentito parlare. Da allora non s’è parlato d’altro.

(Forse uno dei precursori involontari è stato Curzio Malaparte, con i due immensi capolavori “Kaputt” e “La pelle”. Grande visionario – e manipolatore mediatico – che metteva al centro se stesso per dare forza alla narrazione e, naturalmente, veniva accusato di inventarsi le cose.)

Poi chiudo. Mi è tornato in mente che in “Glamorama” Ellis nomina nientepopodimenoche Simona Ventura, anche se non ricordo la pagina. I conti tornano.

è vero marco, mi ricordo anch’io. tra l’altro non era ancora così famosa.

e chissà se qualcuno l’ha informata…

bellissimo pezzo, cristiano è un talento.

Mettersi a nudo, autoeleggersi capro espiatorio dei peccati del mondo, svelare la propria intimità con afflato sacrificale non significa automaticamente fare letteratura.

gia’.

mi e’ venuta in mente l’ultima scena di Blow Out di De Palma, quando l’urlo (reale di una donna morente) viene catturato ed utilizzato come effetto sonoro dal tecnico del suono (J.Travolta). e’ l’arte che vampirizza la realta’ o e’ l’opposto? la nuova carne alla fine inneggia alla morte di videodrome…

bravo cris,

-C

ottimo cristiano – come sempre.

la parabola dello spettacolo che descrivi forse l’abbiamo già vista (semplificando un po’) nell’arte con l’introduzione dei ready-made di duchamp, poi con le installazioni e infine con le performance, coordinate o agite dall’artista. Ma nell’arte ancora c’è la consapevolezza del linguaggio, della comunicazione – tant’è che di un’installazione o di una performance si dice “non l’ho capita”, “cosa voleva dire”, “non ha senso”. Naturalmente invece il GF, forum, o le paparazzate sono sempre più vere del vero, ovvi direi, grazie forse a un fraintendimento in un certo senso storico circa l’uso della tv (è un racconto o una cronaca?) – perché ovviamente è il contesto, l’atto, l’uso, che fa di un cesso un cesso, un’opera d’arte, o un cesso visto alla tv (o in un commento di un blog).