Per Esmé: con amore e squallore, è la nuova rubrica di Paolo Cognetti – in concorso al Premio Strega 2013 con Sofia si veste sempre di nero – dedicata all’arte della narrazione. Qui la prima puntata. Oggi Paolo Cognetti è ospite del Salone del Libro di Torino: appuntamento alle 18 al Caffè letterario per un incontro sugli scrittori emergenti insieme a Emanuela Abbadessa e Matteo Cellini. Interviene Piero Dorfles.

Per Esmé, con amore e squallore – Sull’ingenuità

«Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati.»

«Dove andiamo?»

«Non lo so, ma dobbiamo andare.»

(Jack Kerouac)

Quali possibilità ho, come scrittore, di partire per terre selvagge? Se scrivere fosse come scalare una montagna, dove potrei trovare una cima vergine, o almeno una via mai percorsa prima? E se non esistesse più alcun territorio inesplorato? Queste domande mi fanno tornare in mente il famoso finale del «Grande Gatsby». Nick Carraday, il narratore, osserva il panorama di Long Island dopo che l’estate è finita, Jay Gatsby è morto e la sua villa sulla spiaggia è ormai buia e deserta.

La maggior parte delle grandi case della costa erano chiuse adesso e non si vedevano che rade luci, a parte il bagliore, mobile e indistinto, di un battello che attraversava lo stretto. E mentre la luna si stagliava più in alto, quelle costruzioni effimere cominciavano a dissolversi, finché a poco a poco mi resi conto di come appariva l’isola che in tempi andati era sbocciata agli occhi dei marinai olandesi: un seno fresco e verde del nuovo mondo. I suoi alberi scomparsi, gli alberi che avevano fatto spazio alla casa di Gatsby, col loro bisbiglio avevano un tempo assecondato il più grande ed estremo dei sogni umani. Per un fuggevole e incantato istante l’uomo doveva aver trattenuto il respiro al cospetto di questo continente, costretto a una contemplazione estetica che non capiva e non desiderava, faccia a faccia per l’ultima volta nella storia con uno spettacolo all’altezza della sua capacità di meravigliarsi.

Il senso della meraviglia torna spesso nel capolavoro di Fitzgerald. «Il grande Gatsby» è la storia di un uomo dalle umili origini che lotta per cambiare il suo destino: si arricchisce con il contrabbando d’alcol, si innamora della moglie di un miliardario, cerca di conquistarla meravigliandola, infine paga la propria audacia con la vita. Tuttavia da lettore mi è chiaro che il desiderio di Gatsby non riguarda Daisy, né i soldi, né un posto per sé in quel mondo dorato. Ma allora che cosa vuole? E perché Fitzgerald chiude la sua storia con un’immagine che non c’entra nulla, i marinai olandesi al cospetto del nuovo continente? Io penso che Gatsby sia soprattutto un uomo deluso. È deluso dalle cose che possiede e da se stesso. La ricchezza non è come lui sperava. Forse è quel sentimento che desidera più di ogni altro, la meraviglia che si prova di fronte a una terra selvaggia? È la capacità di meravigliarsi il lusso che non può comprare?

Nello stesso periodo, la metà degli anni Venti, Hemingway scrive un racconto indimenticabile: «Il grande fiume dai due cuori». La trama è tanto semplice che si potrebbe riassumere così: Nick Adams va a pescare. Nella prima parte del racconto Nick scende da un treno, supera i resti di un incendio, segue il corso di un fiume fino ad addentrarsi nel bosco, trova una radura in cui campeggiare, accende un fuoco, si prepara la cena e va a dormire. Nella seconda si sveglia, cattura alcune cavallette da usare come esche, fa colazione, scende al fiume a pescare, prende due belle trote e se ne torna felice alla tenda.

La storia sembrerebbe oscura se non fosse preceduta dagli altri episodi di «In Our Time»: giunti alla fine della raccolta sappiamo che quei boschi del Michigan sono i luoghi in cui Nick è cresciuto; che ha imparato dal padre a pescare, cacciare e vivere all’aria aperta; che a diciott’anni è partito per la guerra, e sul fronte italiano è rimasto ferito nel corpo e nello spirito. Dunque questa battuta di pesca è un ritorno. Anzi di più: una cura. Dopo la guerra Nick si sente debilitato, e nei boschi della sua infanzia cerca la guarigione. Preferisce pescare nelle radure, che dove il bosco si fa fitto e buio: Aveva tutto il tempo che voleva, per pescare nella palude. Così poco a poco capiamo che non è il fiume ad avere due cuori, è lui stesso: il cuore torbido del reduce di guerra, il cuore limpido del ragazzo che era stato. Rileggendo il racconto mi colpisce ogni volta la sua sensualità. Nick ha letteralmente i sensi all’erta, ogni gesto gli provoca un piacere acuto: sdraiarsi sull’erba, portare alla bocca il primo boccone di carne in scatola, perfino infilzare una cavalletta con l’amo. È come se facesse queste cose per la prima volta. O usando le parole di Fitzgerald, come se stesse recuperando la propria capacità di meravigliarsi.

È un tema chiave nella letteratura americana, rappresentato nel mito della frontiera. A est c’è la corruzione, a ovest la purezza. Ci sentiamo di umore nero, disgustati dalla città e da noi stessi, come Ismaele in «Moby Dick», oppure irrequieti e febbrili come Sal Paradise in «Sulla strada», e allora puntiamo verso l’oceano, o il tramonto, o le terre selvagge d’Alaska, purché dove stiamo andando ci sia più verità che nel luogo falso da cui scappiamo. La frontiera non è solo l’America in cui nessuno ha ancora messo piede, ma, come impara Nick Adams, la frontiera sono io prima che avessi visto troppo, sofferto troppo, commesso troppi peccati, perso troppa fiducia; l’ovest di cui vado in cerca è un ovest di me stesso, un luogo in cui non sono mai stato, dove scoprire se sono ancora capace di provare meraviglia per la vita.

Se cerco un nome per questa capacità, quello più adatto mi sembra ingenuità. In latino un in-genuus era un figlio di genitori liberi, contrapposto a chi nasceva da schiavi. Legalmente era un uomo con pieni diritti di cittadinanza, ma idealmente era molto di più: un onesto, un puro, un cittadino dall’animo nobile e non corrotto. Ai nostri tempi l’ingenuo è diventato uno che crede a tutto, incapace di vedere la verità nascosta sotto le apparenze, facile da raggirare. I più ingenui tra gli esseri umani sono i bambini: fiduciosi e vulnerabili perché non conoscono il male.

Jay Gatsby e Nick Adams il male lo conoscono eccome. «Il grande Gatsby» e «Il grande fiume dai due cuori» sembrano storie molto diverse, ma secondo me non lo sono: parlano di uomini che hanno perso la loro ingenuità, e cercano di riconquistarla. Perché la capacità di meravigliarsi è necessaria per continuare a vivere.

Anche per uno scrittore è così. Sto parlando della soggezione che provo al cospetto della letteratura, e dell’incoscienza che mi serve per scrivere una storia. Dello sconforto e della fiducia. A volte in montagna ho una fantasia: quella di trovare una cresta, un picco nascosto, o almeno una fessura o una cengia, in cui prima di me non abbia messo piede alcun essere umano. So che è una fantasia ingenua. Sulle Alpi non c’è nemmeno un sasso che non sia stato toccato dall’uomo: nessuna Alaska, nessuna frontiera, nessun’isola boscosa e incontaminata. Ma io ho bisogno di non pensarci troppo.

Così mi capita di individuare una cima e una via di salita – una cima senza nome e una via che non compare in nessuna mappa – e arrampicarmi fino a lassù solo per trovare, alla fine, un ometto di sassi o un bastone conficcato in un buco, segno inequivocabile di chi è stato lì prima di me. E scopro di non essere un esploratore né un pioniere, ma solo uno che ricalca le orme altrui. Il fatto è che per arrivare in cima, per affrontare la salita e godere delle sensazioni che mi dà, ho bisogno di farlo come se fossi il primo, di salvare la mia preziosa ingenuità dagli attacchi della consapevolezza.

Ci vuole la stessa incoscienza per posare la penna sul foglio e scrivere: Il treno proseguì lungo il binario, scomparendo oltre una delle colline coperte di alberi bruciati. Quanti racconti saranno già cominciati con un treno che si allontana? Non ha importanza: quando scriviamo non facciamo che prendere il lavoro dei nostri predecessori e aggiungerci un pezzettino. Non solo quel pezzo è minuscolo, ma c’è pura la seria possibilità che sia un pezzo inutile: in tal caso verrà dimenticato dalla storia, eliminato senza rimpianti. Eppure, se ti siedi davanti al foglio con questo stato d’animo, non puoi che lasciarlo bianco. Per cominciare a mettere una parola dopo l’altra, seguirle e vedere dove ti portano, devi essere capace di fartene meravigliare: e raccontare una storia come se fossi il primo in questo mondo a farlo.

Paolo Cognetti è nato a Milano nel 1978. È autore di alcuni documentari – Vietato scappare, Isbam, Box, La notte del leone, Rumore di fondo – che raccontano il rapporto tra i ragazzi, il territorio e la memoria. Per minimum fax media ha realizzato la serie Scrivere/New York, nove puntate su altrettanti scrittori newyorkesi, da cui è tratto il documentario Il lato sbagliato del ponte, viaggio tra gli scrittori di Brooklyn. Per minimum fax ha pubblicato Manuale per ragazze di successo, Una cosa piccola che sta per esplodere (vincitore, tra gli altri, del Premio Fucini, del Premio Settembrini e finalista al Premio Chiara) e Sofia si veste sempre di nero (selezionato al Premio Strega 2013). Per Laterza è uscito nel 2010 New York è una finestra senza tende.

- è la nuova rubrica di Paolo Cognetti - in concorso al Premio Strega 2013 con Sofia si veste sempre di nero - dedicata all'arte della narrazione. Qui la prima puntata. Oggi Paolo Cognetti è ospite del

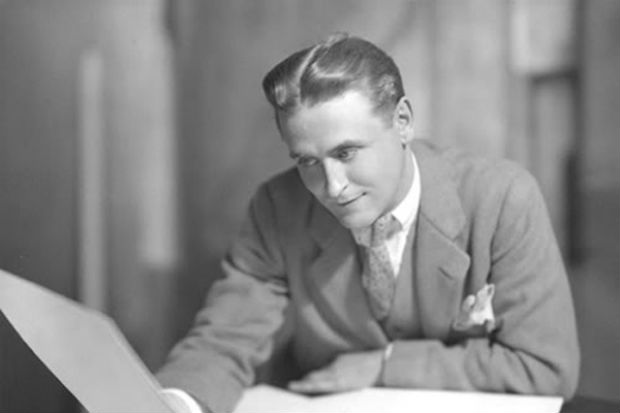

- Fitzgerald

- Hemingway

- Jack Kerouac

- Matteo Cellini

- Paolo Cognetti

- Per Esmé: con amore e squallore

- Piero Dorfles

Pezzo stupendo, come d’altronde il primo della serie, era da troppo che nessuno scriveva dei 49 come di una cosa viva. Solo un refuso: quarta riga, Nick Carraway.

Stupendo, sono in adorazione. Da lettore: l’ingenuità della frontiera non è anche il requisito per leggere? Leggere come se nessuno avesse mai letto quel libro. Fuori da questo tipo di lettura, la lettura smette di essere lettura e diventa analisi, ricerca, che ne so. Però la lettura per me è questa cosa, lo stupirsi di ciò che si legge e l’ammirazione per chi scrive. Leggere è leggere di una storia o di un’idea come se chi te la sta raccontando o te ne sta parlando sia il primo che l’abbia mai raccontata o che ne abbia mai parlato. Vabbe’, non c’entrava, volevo solo complimentarmi.

che meraviglia!

grazie.

Grazie, è un intervento importante e ingenuo, nel suo senso più nobile, non corrotto dall’incapacità di meravigliarsi, dal cinismo che regna a discapito dell’entusiasmo.

Credo che i territori inesplorati, dove andare oltre i propri confini, esisteranno sempre se ci si sforza di prendere sentieri già battuti ma col coraggio di deviare alla prima occasione.

Sono certo che con questa rubrica saranno possibili tante deviazioni.