Ci sono due rischi quando si parla di scuola. Il primo è di venir abbacinati dall’emergenza, le legittime proteste per gli edifici fatiscenti, le classi pollaio, gli stipendi miserrimi… Il secondo è che la crisi dell’educazione passi per un tema da addetti ai lavori e non per una responsabilità di tutti… Capita così che di fronte all’allarmismo e allo specialismo, le zone in penombra non si percepiscano nemmeno. Un esempio? Una delle questioni più urgenti di cui però non si sente mai parlare è questa: chi forma i formatori?

Faccio l’insegnante in un liceo da quattro anni, mi sono abilitato nel penultimo ciclo delle famigerate e inadeguatissime Scuole di specializzazione, ed è finita lì: quello è stato l’ultimo momento in cui qualcuno mi ha richiesto di imparare a educare. E il mio è più o meno il destino di qualunque docente, la cui preparazione didattica è affidata al suo buon cuore – i miei studenti e i loro genitori devono solo sperare che io non sia troppo indolente. Certo, i sedicenti corsi di aggiornamento esistono, ma sono un tana libera tutti: ci si può imbattere in persone preparate e di buona volontà, come in docenti riciclati in vena di qualunquismi d’antan, o peggio ancora in formatori di società private che si danno una ripulita (una cravatta sgargiante, un completo da matrimonio) e si accreditano come esperti, riempiendo facilmente il vuoto d’offerta e il loro portafogli.

Ma quello che manca non sono solo strumenti efficaci. Non esiste una progettazione sistemica (chi decide come si insegna e chi coordina? il ministero, gli enti locali, gli ex-provveditorati, i presidi?) Non c’è nessuno che valuti questa meta-formazione (le verifiche costano troppo? o ledono la presunta maestà di quegli emarginati sociali che sono spesso gli insegnanti?). Si sta perdendo una cultura della scuola pubblica (in nome di un’autonomia scolastica che spesso vuol dire ognun per sé). E – soprattutto – c’è un deficit spaventoso su cosa voglia dire apprendere oggi.

Eppure, se si rovesciassero anche un poco queste tendenze, i risultati si vedrebbero anche a breve termine. Giusto per dire: la vituperata Franca Falcucci nell’annata ’87-’88 obbligò tutti maestri elementari a seguire corsi di aggiornamento sui nuovi programmi post-riforma. Non sarà solo un caso che da allora la scuola primaria italiana è (è stata?) una delle migliori del mondo.

Oggi chi è meno scoraggiato si organizza da sé. Se progetti istituzionali come Cl@ssi 2.0 o Innovascuola coinvolgono solo pochi istituti, e se le scuole che acquistano le lavagne interattive spesso non hanno nemmeno la connessione a internet, qualcun altro rimedia con l’autoformazione: in fondo bastano un gruppetto di insegnanti e studenti che sappiano usare decentemente un pc per evitarsi i “corsi di formazione per la Lim” a pagamento. E per i contenuti digitali, invece di costosi pacchetti proprietari, si può cercare di costruire una vera comunità che metta in condivisione contenuti scolastici e competenze didattiche: gratis e open-source, come dovrebbe essere una scuola che vuol dirsi pubblica e laica. C’è un esempio che funge da una stella polare in Italia ed è il network di lascuolachefunziona.it: lanciato qualche anno fa da Gianni Marconato, oggi è una specie di enorme collegio docenti permanente dove migliaia di insegnanti si confrontano, si scambiano lezioni, consigli sui metodi d’insegnamento, bibliografie aggiornate, etc… Perché non accreditarlo a livello ministeriale? O perché per esempio non investire per trasformare Rai Educational in uno strumento effettivamente utile per chi educa, non usando soltanto materiale d’archivio ma producendo contenuti didattici ad hoc – la neodirettrice Calandrelli sta facendo passi da gigante rispetto alla disorganicità di Minoli, ma basta prendere spunto dalla sezione learning della BBC o da prometheanplanet.com o da khanacademy.org o o o: non è mica così complicato.

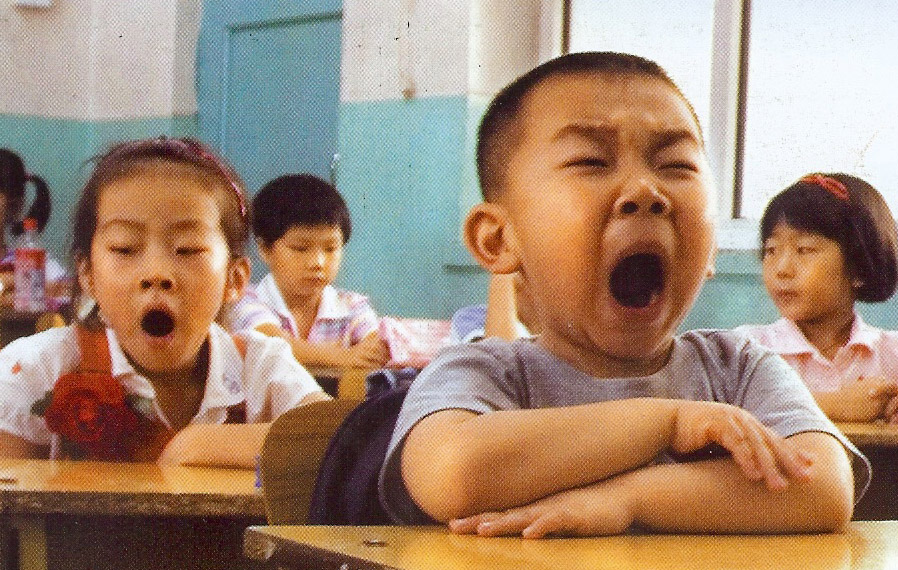

Ancora: non è solo sull’innovazione tecnologica e sull’allargamento del dibattito tra docenti che dovrebbe puntare una politica scolastica seria (leggi: decente), quanto su un ripensamento di che cosa vuol dire insegnare e apprendere. È possibile che la maggior parte dei docenti sia totalmente digiuna di scienze cognitive o di scienze sociali in generale? Possibile che per molti l’approccio in classe sia rimasto essenzialmente lo stesso di trent’anni fa, con i vari “ragazzi, state attenti” e “se non la smetti, ti sbatto fuori”? Vi sembra proprio impensabile diffondere metodologie come il cooperative learning, la peer education, il capability approach non soltanto nei convegni organizzati da un Centro Studi Erickson, per dire? Vi pare un’utopia una scuola dove citare i nomi di Albert Bandura, Janusz Korczak, Henry Jenkins, Reuven Feuerstein, Elinor Ostrom, Richard Gerver… risulti addirittura banale?

Se insomma si cominciassero a attraversare i saperi, chi va in classe si renderebbe conto immediatamente di quale sfida gli si chiede di affrontare. Per esempio capirebbe che il cervello dei ragazzi è strutturalmente diverso da quello dei loro genitori (lo sa bene chi guarda una serie tv insieme a suo figlio e si sente lento e stupido), che i migliori risultati a livello scolastico si ottengono stimolando la creatività (si evince chiaramente dai dati OCSE), che una didattica dei sentimenti può dimostrarsi utile come intervento sociale (confrontate quello che produce un inchiestatore sociale come Stefano Laffi con la sua agenzia Codici con le accuse di nichilismo lanciate sui giovani dai vari Galimberti, Israel, Mastrocola). Alla fine non serve molto per riconoscere una verità tanto importante quanto lapalissiana: che la scuola non deve soltanto – come si dice – stare al passo con le trasformazioni sociali (e già questo non accade), ma deve immaginare un mondo diverso. Più multiculturale, più equo da un punto di vista sociale, con ragazzi capaci di mettere in discussione le nostre convinzioni su di loro e su quello che c’è là fuori. E questo va detto quasi con egoismo: c’è chi ha tutta la vita davanti per rimediare ai nostri danni, il rischio più immediato è che i veri handicappati sociali diventiamo proprio noi, gli adulti che non hanno saputo educare.

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 2014).

complimenti per l’articolo, che riflette la situazione di tutti noi insegnanti, precari o meno, “abilitati” o meno.

Splendido intervento! Mi sento di condivere la mia esperienza visto che sono laureata in psicologia e per il tirocinio avevamo progettato, io ed alcuni colleghi, un intervento ispirato al sociocostruttivismo e alla psicologia culturale che prevedeva, innanzitutto, un’analisi delle culture locali (laddove per cultura si intende l’insieme sistemi simbolici condivisi entro i quali si dispiega il rapporto insegnanti-studenti) per poi cercare di superare almeno in parte la predilezione per le lezioni frontali.

Ebbene, il progetto (a carico dell’università e non del liceo, ma richiesto esplicitamente dal dirigente scolastico) non è stato neanche avviato poiché gli insegnanti si sono rifiutati di rispondere ad un questionario anonimo in cui si ponevano loro delle domande circa le proprie concezioni di insegnamento e di studenti…semplicemente credevano di non essere tenuti a “dar conto” (come se quelle trenta domande fossero uno strumento di controllo e non di comprensione).

Inutile dire come l’accaduto abbia dato luogo, immediatamente, a considerazioni sul ruolo residuale che viene riservato agli interventi di formazione nella scuola pubblica italiana, mentre nel resto d’Europa le nuove metodologie vengono avviate senza alcuna difficoltà, forse perché il formatore non è considerato colui che interviene una tantum, ma una figura legittimata all’interno del mondo scolatisco, che insegna agli insegnanti non il cosa, ma il come.

Alcuni esempi dove gli insegnanti studiano per il bene dei bambini metodologie e pedagogie, e poi le applicano!

Come fa un bambino a stare fermo in classe? NON DEVE!

http://www.youtube.com/watch?v=9_Ah_VyUeNM

Come fa un bambino ad imparare solo nozioni? NON DEVE perchè esiste l’Arte portata da Maestri artisti…

http://vimeo.com/1535001

buona visione!

La miglior esperienza formativa che ebbi la fortuna di fare in Italia alcuni anni fa, la specializzazione in Suggestopedia Moderna, me la pagai fino all’ultimo centesimo, i soldi meglio spesi della mia vita, e non venne riconosciuta nel curriculum per la scuola pubblica, ma mi diede strumenti per affrontare classi c.d. “difficili” e ottenere successi strepitosi a vari livelli. Ad esempio, dopo un corso di 30 ore di lingua e civiltà ungherese per principianti i miei studenti sono in grado di arrangiarsi a livello elementare in viaggio a Budapest.

Del resto in Italia non mi è neppure mai capitato, come invece è successo all’estero, che un collega più esperto chiedesse di assistere a una mia lezione e poi mi fornisse un feedback professionale. Il mio operato in classe, il modo di occuparmi dei miei studenti e di perseguire gli obiettivi è lasciato nella gran parte dei casi alla mia buona volontà. Solo all’università gli studenti valutano sistematicamente i corsi, ma non so precisamente con quali conseguenze.

Molto bello, questo articolo. Che ha il grande merito di pronunciare a voce ben alta parole come ‘valutazione permanente’ dei formatori così come di sottolineare la necessità di cambiare modo di intendere l’educazione in senso ampio (sia come pratica dell’insegnamento in classe, sia come pratica dell’insegnante stesso, inteso come parte di una comunità).

Proprio perché condivido i suggerimenti di fondo, ti dico allo stesso modo un paio di cose che non mi convincono del tutto. La prima è la fiducia in nuove metodologie pedagogiche tout court. Mi spiego meglio: posto che anche io le bramo e condivido, credo che però ci si debba dire chiaro e tondo che insegnanti almeno un po’ si nasce, non nel senso che non si diventi migliori, o che non si possa imparare tantissimo, anzi. Ma nel senso che ci sono delle caratteristiche che, se non hai, è meglio che cambi. E più in generale che la scuola italiana è stata (ed è tuttora) per troppo tempo un porta-stipendio e basta in cui l’ansia da lavoro con tempo libero o da ‘non so che cosa altro fare allora insegno’, unita a rivendicazioni in ambito di selezione assurde, ha ingenerato un meccanismo perverso nell’ambito, appunto, della selezione. Per insegnare è necessario avere di partenza una certa attitudine pedagogica e sociale che non si impara né si prende in prestito, esattamente come per essere un buon chirurgo non mi può tremare la mano.

La seconda cosa è più spicciola: da insegnante (dieci anni di servizio) e blogger (due anni e mezzo) non condivido la lode così estrema della scuolachefunziona.it, dove ho trovato nel corso della mia esperienza talmente tanto in termini positivi, ma anche negativi, che certo non mi sentirei mai di desiderare che venisse ufficialmente accreditata.

Secondo me c’è sì il problema pedagogico che è il più grave, ma c’è anche – e non è da sottovalutare – il problema dei programmi e dei piani di studio. Una riforma seria della scuola dovrebbe mettere insieme tutti questi piani, ed essere fatta contemporaneamente a una riforma dell’università. Per esempio, a mio avviso la più grossa carenza degli studenti italiani è la conoscenza della lingua, che viene tutt’ora insegnata più o meno come si faceva cinquanta, cento anni fa. Ed è assurdo perché la linguistica è senza dubbio la scienza che ha fatto più progressi in assoluto da un secolo a questa parte. Il fatto che i nostri studenti rimangano indietro nelle materie scientifiche, secondo me, deriva direttamente dalle carenze linguistiche, e non tanto da un preteso umanesimo gentiliano della nostra cultura.

Caro Christian Raimo,

veramente lei pensa che sia buona l’idea una “progettazione sistemica” per insegnarci a insegnare, diventando tutti cloni di qualche cretinata ministeriale? Veramente lei crede che l’ (ex) ottimo livello della nostra scuola elementare sia stato determinato dai corsi della Falcucci? Che l’insegnante debba continuare tutta la vita ad imparare e a costruire una vita intellettuale degna di questo nome durante la sua carriera è assolutamente indispensabile -in questo, credo concordiamo-. Ma anche l’imparare degli insegnanti, esattamente come quello degli alunni (forse di tutti), non avviene in batteria come i polli. Esattamente come i nostri alunni, i buoni ingredienti del nostro imparare oscillano fra diverse sponde:curiosità vigile, dispiegamento di sentimenti, cognizioni troppo sofferte per diventare di cemento, una comunità per vivere e comunicare, e una certa disciplina (non si impara niente senza farsi il mazzo, nemmeno a pattinare!). Tutta questa “coltivazione” è appunto la cultura, e molto ha a che fare con l’otium, l’opposto dell’utile, il negotium. Se si vuole ragionare dell’imparare degli insegnanti, e non semplicemente di “formazione in servizio”, è da questi temi che bisogna partire e, mi creda, il ministero sulle cose che davvero contano nella scuola ha sempre capito e fatto veramente poco e male. Cordiali saluti.

Marta Baiardi

Grazie dei commenti che sono ben più che commenti.

L’idea di una formazione permanente è quella che mi sta a cuore di più. E se sei perennemente in formazione, c’è qualcuno che ti deve valutare. Il che vuol dire anche riconoscerti il valore.

Il fatto che sia sistemica penso sì che sia una necessità. Sistemico non vuol dire sovietico. Vuol dire obbligatorio e diffuso, coordinato e iperplurale. La Falcucci è l’esempio paradossale che facevo. Tra tante arretratezze della scuola, alle volte fare il minimo indispensabile può essere un risultato.

Sull’idea che insegnanti almeno un po’ si nasce, storco forse il naso. Insegnanti si diventa. Se non si hanno le qualità per farlo, la voglia, etc… ci può essere anche il caso che qualcuno in formazione ti dica: Lascia stare. Avevo dei compagni di SSIS con evidenti problemi psicologici gravi. Nessuno si azzardava a mettere in dubbio la loro possibilità di entrare in classe. Io non lo avrei esclusi, certo, ma avrei voluto per loro come per me anche un tirocinio di formazione psicologica.

Sulla scuolachefunziona di Marconato mi spiego meglio: la sua idea è buona. Per renderla migliore, va allargata e valutata. È come wikipedia, non la sostituirei a un’enciclopedia scentifica oggi, ma la tecnologia wiki è una gran cosa e cercherei di formare le persone per utilizzarla.

Grazie ancora.

Bravi insegnanti si diventa. Insegnanti almeno un po’ si nasce. Perché ci vogliono dei talenti naturali esattamente come per tantissimi altri mestieri. Una buona formazione permenente (e – certo che lo deve essere, è ovvio!) sistemica e valutativa ti può aiutare a coltivare, a tirar fuori tutto questo. Ma dalle rape (che sono buonissime in un sacco di ricette) il sangue non si cava esattamente come sarebbe stato utopistico chiedermi di progettare qualcosa di architettonico. Credo però che proprio la tua risposta su questo e sulla scuolachefunziona metta in luce quello in cui divergiamo (fermo restando il molto che mi pare converga). Io ho molta meno fiducia di te nella pedagogia e penso che il problema non è che non si possa fare gli insegnanti perché si hanno problemi psicologici gravi (quello è tautologico!). Non si può fare gli insegnanti se non si è risolti in tutta una serie di campi, non si può fare gli insegnanti se si dà la priorità biografica a un modo di essere genitori, non si può fare gli insegnanti se non si ha una idea di autorevolezza che non è autorità, non si può essere insegnanti se si pensa di avere imparato un modo di comportarsi posticcio, che sovrappone una severità che non si riesce ad avere a un atteggiamento che in realtà è perenne laissez faire. Potrei andare oltre. Sono sfumature. Ma essenziali.

Lo stesso per la scuola che funziona. Non contrapponevo quel sito a una enciclopedia scIentifica, ma per l’appunto a siti simili (o costellazioni di) che sono molto ma molto, a mio giudizio, migliori.

Per Lisa, Michele Tartaglia, Vv.Il sessantotto e8 stato pif9 di un pireodo di contestazione. Si e8 formata una ideologia che poi e8 degenarata ancor di pif9 nel settantotto, quella del tutti promossi per la scuola e tutti assunti nella pubblica amministrazione per raccomandazione e del garantismo a tutti i costi che ha portato con varie leggi e leggine a buttare fuori dal carcere con la scusa della riabilitazione fior di delinquenti comuni, mafiosi e colletti bianchi fino al porcile in tempi attuali.Il sessantotto, che doveva essere la primavera di una nuova vita, si e8 rivelata una grande truffa nelle mani di piccoli e grandi borghesi (Pasolini insegna).Quindi per il sessantotto non mi riferivo solo alla scuola, ma al veleno diffuso di cui siamo intossicati attualmente che copre diversi campi se non tutti: sociale, politico, educativo.Se non capiamo questo non possiamo liberarci del male e far tesoro del poco di buono che aveva questa ideologia.Riguardo al togliere la validite0 al titolo di studio lo sapete come finire0?Attualmente gli alunni hanno un po’ di paura e ci tengono alla promozione. Togliamo la validite0 e gli insegnanti (come e8 successo per il voto di condotta e per l’ordine “tutti promossi”) saranno ridotti a badanti bistrattati, poveri cristi ferocemente bullizzati pif9 di adesso e il MERITO e l’oneste0 resteranno delle chimere.Nella mia scuola negli ultimi anni si sono avuti dei cambiamenti in positivo fra alunni e famiglie perche8 si e8 ritornato prepotemente alla sospensione e alla bocciatura. E’ finito il bullismo. In passato con le chiacchiere e le buone parole otternevamo di farci prendere in giro e basta. Io parlo per esperienza e le mie non sono tesi prese per caso. Ci volete togliere questo, dopo aver tolto per anni il voto di condotta, le riparazioni a settembre, il diritto ad avere una scuola attrezzata ed altro ancora?E poi lasciando tutto all’anarchia (anche per il valore dei titoli di studio) cosa ci sare0 di buono? Nasceranno agenzie private di certificazione pagate fior di quattrini al posto dello stato che adesso fa questo lavoro gratis.Rendendo invece difficile l’acquisizione del titolo di studio (al posto dei titoli-barzelletta attuali dovute a leggi sull’autonomia che conteggia i finanziamenti col numero degli studenti e fa calare le braghe a insegnanti e dirigenti) si sanere0 e si otterre0 quello che tutti vogliamo, cioe8 seriete0, merito e preparazione.Non e8 con i corsi di recupero, il togliere il voto di condotta, obbligare gli istituti ad avere finanziamenti sulla base del numero alunni,il togliere valore ai titoli di studio che si avranno vantaggi ed esiti positivi. Tuttaltro.Mi meraviglio di quanti qui nel blog sostengono il merito e invece di pretendere acquisizione dei titoli di studio pif9 difficili invece li vuole togliere di mezzo.Che tristezza!Sono scoraggiata!