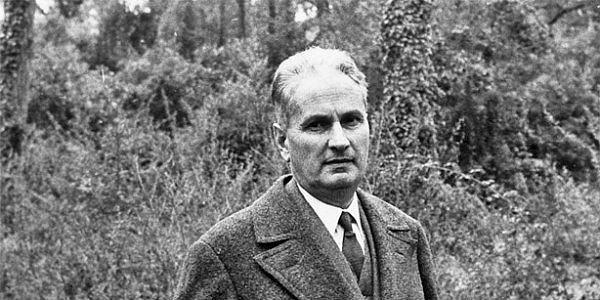

Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, la postfazione al libro di Carlo Cassola Il gigante cieco, riproposto da minimum fax.

I neoavanguardisti del Gruppo 63 usarono per lui e Bassani una definizione indimenticabile. «Liale». Scrittori di romanzi d’appendice, insomma. Bassani se la prese. Lui invece tacque. A parlare – ripeté a se stesso – era la sua opera. La sua opera tutta.

Oggi ne siamo ben consapevoli e quella definizione ci diverte non tanto perché conferma in maniera quasi grottesca la morale del pulpito e della predica. Quanto perché guardando indietro restiamo addirittura allibiti di fronte a una lungimiranza che sfiora la chiaroveggenza. Di Carlo Cassola, infatti, come del resto di Bassani, non sono rimasti soltanto i pezzi di letteratura assolutamente incomparabili con la modesta produzione dei suoi accusatori. Quanto l’opera nella sua interezza. E dunque non solo La ragazza di Bube (Premio Strega 1960) che trova ogni anno nuovi lettori appassionati né soltanto quella perla che è Il taglio del bosco (1950) né i tentativi più o meno riusciti che superano l’arco di quattro decenni. Bensì la riflessione sul ruolo dell’intellettuale, sull’arte, sulla realtà e sulla storia, come è chiaro per esempio in questo doppio saggio finalmente ripubblicato.

Il gigante cieco, ossia l’umanità che cammina sull’orlo dell’abisso e ha bisogno di qualcuno che la prenda per il braccio e la scuota, si apre con un’immagine di attualità sconcertante. Esseri umani e animali sono sulla scena. Come dire uomini e natura. Ma è un saggio letterario, questo. L’incipit dunque non rimanda direttamente al tema che si prenderà la ribalta, quello dell’apocalisse. Esso vuole piuttosto chiamare il lettore alla complicità, alla confidenza e all’attenzione su un piano narrativo e drammatico che tornerà dirompente e che tuttavia, per il momento, richiama fatti apparentemente laterali e che potrebbero essere dimenticati. Fatti che hanno messo a nudo la doppia faccia dei peggiori criminali del secolo, ossia gli uomini che progettarono e realizzarono la più mostruosa strage: la Shoah.

Quanti criminali di guerra amavano gli animali ed erano affettuosi con la moglie! La cura dei canarini da parte delle ss di guardia ai campi di sterminio è rimasta proverbiale tra i prigionieri sopravvissuti.

Siamo nell’inverno 1975-76 e il grido di dolore con cui Cassola apre il saggio chiama a un’immediata presa di coscienza. Il pericolo bisogna guardarlo negli occhi. Non ci si può scansare. Né ci si può far ingannare dalle apparenze. Quel che lo scrittore vuole gettare negli occhi del lettore è chiaro e verrà ripetuto in molti modi. Bisogna agire. Non si può più aspettare. Quasi mezzo secolo dopo, anche noi veniamo investiti dalla stessa urgenza. Ma il fatto addirittura straordinario è che l’immagine laterale usata da Cassola funziona ancora alla perfezione e si rivela anzi tragicamente attuale.

Il signore che si comporta premurosamente coi familiari, i connazionali, gli animali, eccetera, diventa una belva quando ha a che fare coi presunti nemici.

L’animalismo antiumanista, per Cassola, è un esempio perfetto di questo atteggiamento così ricorrente durante la storia. Eichmann, uno dei più spietati organizzatori della soluzione finale, fu riconosciuto in Argentina perché portava fiori sulla tomba della moglie nell’anniversario del loro matrimonio.

A pensarci bene, non c’è niente di cui stupirci. L’amore per gli animali o i fiori alla moglie sono indubbiamente indice di gentilezza d’animo e d’ingentilimento dei costumi; ma vanno benissimo d’accordo con le più efferate pratiche di guerra. Una società che esalta insieme l’amore per gli animali e l’odio per il nemico può benissimo produrre uomini come le ss e deve accettare, al limite, anche un Eichmann.

Curare il male di questa società è impresa da compiere al più presto. L’urgenza è assoluta. L’apocalisse incombe. A meno che… Sul finire del libro che avete in mano, chiudendo i ragionamenti circa la rivoluzione che costituisce il cuore della sua proposta, Cassola arriva a immaginare il 2000 come uno spartiacque in cui l’umanità potrebbe essere ormai scomparsa. Sbagliava, lo scrittore. Eppure, non tanto paradossalmente, ci vedeva ancora più lungo di quanto immaginasse. Tanto che mai come oggi, a quasi mezzo secolo di distanza, le sue riflessioni appaiono attuali.

Ma cominciamo proprio dall’immagine con cui si apre questo doppio saggio dalla testa unica. Prima che la pandemia da Covid 19 si prendesse (nel nostro Paese completamente) la scena del discorso pubblico e privato, era molto frequente leggere sulle prime pagine dei principali giornali online notizie che si spartivano la stessa fascia d’altezza raccontando le seguenti scene. A sinistra, fra le news, respingimenti di barconi, lotta contro le ong, naufragi di migranti, stragi di donne, uomini, bambini. A destra, fra i video più cliccati, il salvataggio di un ratto incastrato in un tombino, l’operazione che specialisti all’avanguardia avevano condotto su una tartaruga marina; l’adozione strappalacrime di un riccio.

L’incipit del Gigante cieco è dunque assolutamente attuale. Ma lo è anche il resto del saggio, a prescindere da quelle previsioni e conclusioni di massima urgenza di cui ho già detto? A giudicare dalla questione decisiva, direi che non ci sono dubbi. L’idea di Cassola è molto semplice, benché l’andamento poco sistematico del racconto possa lasciare nel dubbio il lettore che non è preso dalla smania di arrivare alla fine. Quel che è in ballo è la catastrofe ecologica e dunque la nostra sopravvivenza.

L’apocalisse, ribadita in più luoghi, può essere evitata soltanto se gli egoismi che impazzano sotto alla malattia del nazionalismo vengano superati guardando a un nuovo ordine mondiale e dunque utilizzando quella che, figlio dei suoi tempi, egli chiama «internazionale». L’ambizione dunque è rivoluzionaria. Rifare la vita!, grida lo scrittore. Ossia trasformare una realtà che non funziona e un corso della storia che non è inesorabile. Dunque, sì, credere nella rivoluzione. Realizzare l’utopia.

«La Liala», tuttavia, non vuole chiamare all’azione con sentimentalismo, instillando timori e spargendo illusioni. La sua visione globale ha radici filosofiche e storiche molto salde e la lettura di questo libro ve le mostrerà in tutta la loro ricchezza.

A rileggere, oggi, Il gigante cieco, si ha l’impressione che non sia più di moda il rischio di tirare conclusioni sulle vicende dello «Spirito» o che forse, nel Novecento, fosse assai più semplice. Una storia della filosofia à la Russell oggi chi la scriverebbe? E chi farebbe come Cassola, il quale del resto chiudendo il primo saggio si scusa: «Il mio riepilogo del passato potrà suscitare obiezioni»? Ma che importa delle obiezioni se sono le conclusioni ciò a cui ci stiamo immolando?

Lasciamoci criticare allora. E tentiamo la nostra strada. La storia delle idee, nell’Occidente dominante, è semplice nella sua complessità. Stando a questo libro, essa si svolge e riavvolge attorno alla mancata coesistenza di intelligenza e potere. L’evoluzione è dovuta all’intelligenza. Ma la guida dell’umanità è in mano al potere. L’intelligenza deve andare al potere. Due sono i momenti della storia in cui questa idea è sentita con la massima potenza: il v e iv secolo a.C. in Grecia, e l’illuminismo. Platone e Voltaire. L’utopia, ossia quell’ideale che non ha luogo per definizione (il termine è coniato nel 1516 da Thomas Moore sul greco ou-topos, ossia non-luogo), un luogo deve trovarlo eccome. Perché il non-luogo deve essere modello da raggiungere in quanto ancora non realizzato. Il non-luogo non può spegnersi nella fantasticheria velleitaria. L’umanità non ha spazio (e non ha tempo) per il velleitarismo.

Cassola si lancia quindi in un’analisi su più piani di quelle tendenze che hanno contrastato il trionfo dell’illuminismo, un illuminismo inteso in senso metastorico (dunque anche l’illuminismo greco) che tuttavia con i fatti della storia ha a che fare. L’aspetto più peculiare di questo sforzo sta nella condanna dello storicismo. Se è evidente che romanticismo e decadentismo si oppongono al trionfo della ragione, è a prima vista meno lampante il ruolo dello storicismo. Ma la chiarezza tutta umana della penna di Cassola apre facilmente la porta: letterati estetizzanti decadenti e intellettuali impegnati storicisti si scambiano volentieri le parti perché «cova in tutt’e due il disprezzo per le banalità della ragione, per le ottuse teorie del pensiero». Cercare la ragione dove la ragione non c’è è il modo più atroce di distruggere la ragione stessa. Hegel è il peggior nemico della ragione. La storia non è un processo razionale la cui forma è la dialettica. «Nella storia di logica ce n’è pochina». Chi cerca questa «sapienza riposta nelle cose» manifesta «una credenza superstiziosa, simile a quella dei pagani che attribuivano a ogni foresta e a ogni sorgente una divinità particolare».

Certo che la ricerca del famoso senso della vita è inevitabile. Ma non è il pensiero a poterci dare quel senso. E non dev’essere la religione. C’è un’unica strada. Quella dell’arte. Qui Cassola non ha dubbi e si batte in difesa della dimensione in cui ha sempre operato con la grinta di un leone. Un leone raffinato, però.

Abbiamo bisogno di credere che la vita abbia un senso: altrimenti ci sarebbe impossibile sopportarla. Questa consolante certezza può darcela l’arte; non può e non deve darcela il pensiero. Se una poesia o una musica non ci fa sentire che la vita ha un senso, vuol dire che manca del requisito essenziale: l’arte esiste appunto per consolarci e per darci la forza di sopravvivere.

Nel momento in cui alla vita diamo un senso e al pensiero diamo il suo ruolo, è possibile davvero immaginare che intelligenza e potere riescano a convivere. È quello che abbiamo tutti immaginato di fronte all’urgenza delle questioni climatiche negli anni passati, laddove per Cassola l’urgenza era data da un possibile conflitto nucleare. Che quella possibilità sia stata dimenticata e che negli ultimi tempi sia tornata invece a dominare il dibattito è cosa che ci lascia di nuovo intendere quanto le conclusioni a cui giunge questo doppio saggio siano attuali.

«Rifare la vita» è la parola d’ordine. Dunque spazzare via il vecchio ordine e sostituirlo con uno nuovo. Dunque la rivoluzione. Che rivoluzione? Il secondo saggio di Cassola lo spiega raccontando la forza delle due grandi rivoluzioni, quella francese e quella russa, e mostrando il loro fallimento, un fallimento che lo scrittore individua nella loro incompiutezza. Ma ciò che importa è il taglio netto che le rivoluzioni prospettano, e di quello abbiamo sempre bisogno. «La rivoluzione è la scopa della storia». Una necessità assoluta, se si vuole scardinare lo status quo su cui ha preso piede una realtà in cui si accetta l’inaccettabile.

Il senso di Cassola per la quotidianità è unico. L’approccio di umiltà sorprendente. Così, da uomo davvero in cammino, usa due barzellette ascoltate in treno per mostrare l’assurda accettazione dell’inaccettabile. Quella del cane che gioca a scacchi e che sorprende tutti fuorché il padrone, corrucciato perché non vince mai una partita. E quella del matto che del decapitato il quale una domenica riattacca la propria testa con la colla comprata nella mesticheria più vicina vede l’inverosimile nella mesticheria aperta di domenica.

Mentre sorridiamo a leggere di quegli spacci chiamati un tempo mesticherie ascoltiamo lo stridio dello sdegno:

la noncuranza per il fatto principale […] è la caratteristica dell’uomo di cultura d’oggi, del giornalista d’oggi, dell’uomo politico d’oggi. Con la conseguenza che camminiamo tutti sull’orlo di un abisso e non ci facciamo più caso.

Chi deve parlare, insomma, sta tacendo. Chi può muovere qualcosa è immobile. Chi può denunciare guarda altrove.

Accanto, anzi perennemente distillato sul lato del discorso principale del Gigante cieco, discorso di cui ho appena detto le linee principali, c’è tutto un grido d’accusa del Cassola intellettuale verso quelli che sarebbero i suoi colleghi. Un grido che mai è rancore, nonostante ciò che l’artista Cassola dovette subire da chi presumeva di saperla più lunga. Umanamente, il tipo che egli disprezza è infatti il conformista di sinistra. Per l’atteggiamento pavido, la tendenza a condannare solo se protetto dalle mode, e la violenza generata da un’ambizione intellettuale inappagata. Ma quel rancore egli non lo combatte con altrettanto rancore. Si sottrae allo scontro con la stessa eleganza con cui si rifiutò di rispondere a chi lo aveva chiamato «Liala». Si limita allo sdegno per le conseguenze di quel conformismo. «È assurdo assimilare gli artisti alle altre categorie produttive. Un’opera d’arte non è un oggetto di consumo. Non serve per nessuno scopo pratico.

Il che non significa che sia inutile». Da vero artista, consapevole del proprio impegno e della sua opera, Cassola sa che «l’arte è di per sé ottimistica: celebra la vita anche quando ne rappresenta i lati brutti». E sa che essa è necessaria, non come un oppio, semmai come un fortificante.

Adesso è solo il tempo di agire. Perché la sperequazione fra ricchi e poveri è diventata insopportabile e su di essa fa leva il meccanismo che sembra inarrestabile e che porta dritto a un epilogo globale. Non si può ragionare come quel professore benpensante che riteneva inevitabile un mondo diviso in stupidi e intelligenti, sani e malati, ricchi e poveri, perché «le prime sono differenze naturali, come tali incancellabili; mentre la seconda è un portato dell’evoluzione e come tale è cancellabilissima se il genere umano si convince che è iniqua».

Di nuovo l’attualità del Gigante cieco è evidente nella sua semplicità. Quale altra drammatica sperequazione è stata esaltata dalla pandemia in cui tutti affoghiamo se non quella fra i pochissimi ricchi nelle cui mani è concentrata la ricchezza globale e gli innumerevoli poveri sempre più poveri? Parole. Banalità. Drammi così evidenti che è altrettanto evidente come non ci si possa fare nulla e chi ne parla è un ingenuo e chi desidera combatterli uno stupido che è giusto mettere da parte. Lo studioso, l’analista, il vero esperto sa che ben altro è il problema. Non si parlava di «benaltrismo» ai tempi di Cassola. Ma nulla cambia mai davvero negli atteggiamenti umani e questo libro lo testimonia con la sorpresa di chi rifiuta l’accusa di ingenuità e con lo sdegno di chi ricerca la parola semplice e preferisce affidarsi alla forza delle promesse, a quel carattere di ineluttabilità delle promesse che non può essere soltanto adolescenziale.

Redistribuzione del reddito, nuovo ordine mondiale, lotta internazionale per salvare il pianeta. Sono le questioni fondamentali dei nostri tempi dominati dai sovranismi e sconvolti dalla pandemia. Le stesse questioni per cui si batte Cassola in questo libro. Forse è il caso che gli intellettuali ascoltino la parola della Liala. Facciano chiarezza sul ruolo dell’arte. E che tutti coloro necessariamente votati alla politica, ossia all’arte che si occupa della pòlis (oggi: la città globale), rispondano senza cercare scappatoie alla chiamata finale: Quella di «una rivoluzione riuscita che salvi in extremis l’umanità».

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie i romanzi Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), e il saggio narrativo L’abisso di Eros (2018). Con Einaudi ha pubblicato traduzione e commento del Simposio di Platone (2009) e i saggi narrativi Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Il grido di Pan (2023). Per HarperCollins sono usciti il romanzo Sono difficili le cose belle (2022) e il saggio narrativo Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway (2024). I suoi racconti sono apparsi in riviste, antologie e ebook (come Mai, Ponte alle Grazie 2014), mentre i reportage di viaggio e le cronache letterarie escono su La Stampa e L’Espresso. Cura un sito di cultura taurina: www.uominietori.it