Questo pezzo è uscito sul Venerdì di Repubblica.

Nacque a San Francisco nel 1876 e morì poco lontano, a Glen Ellen, nel 1916. In quei quarant’anni fu quasi tutto. Inscatolatore di lattine, rivenditore di giornali, razziatore di ostriche, poliziotto dei mari contro i razziatori di ostriche, mendicante, marinaio e cacciatore di foche, addetto all’avvolgimento di fili di iuta, vagabondo, spalatore di carbone, giardiniere, facchino, scaricatore di porto, addetto alla pulizia di tappeti e di aule scolastiche, lavandaio, cercatore d’oro, retore arrembante, attivista socialista, progettista di barche, case e fattorie all’avanguardia. Ma soprattutto Jack London fu scrittore.

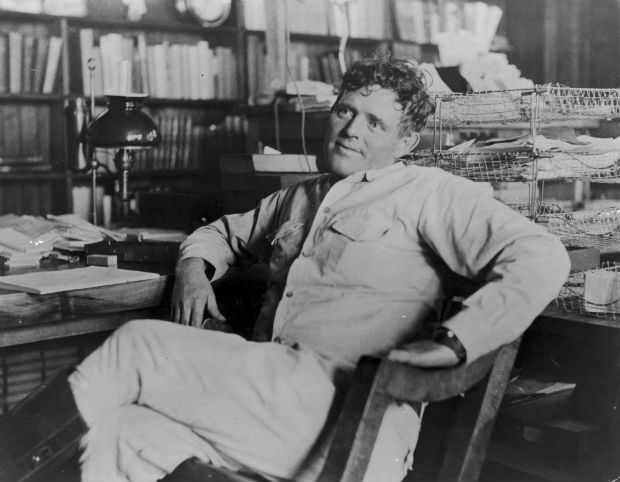

Ogni mattino per oltre vent’anni, che si trovasse a bordo della sua barca in balia degli oceani o che fosse in una delle stanze disadorne della giovinezza o in una delle case che progettò e fece costruire, scrisse almeno mille parole (l’equivalente di tre cartelle), toccando a volte le millecinquecento e per un breve periodo le duemila. Fu lo scrittore leggendario di inizio Novecento, il più pagato (e costantemente in bolletta), il più rivoluzionario e prolifico. Ancora oggi è difficile stabilire con esattezza tutto quello che scrisse. Cinquanta libri, centinaia di racconti, centinaia e centinaia di articoli. Disseminata in quell’infinito mare di scrittura sta la sua biografia. Concentrata in un romanzo celebre che prende il nome del suo alter ego, Martin Eden, sta la lotta senza confine per sostituire l’attività intellettuale all’attività fisica che rende l’uomo una bestia da soma. Evocata, romanzata, cantata o semplicemente riferita, sta la sua vita nelle numerose biografie che hanno tentato di confrontarsi con quel colosso tanto generoso quanto imprendibile. Biografie che nessuno a Hollywood ha mai avuto il coraggio di prendere in considerazione. Due estremi opposti di questo tentativo letterario (epico come la materia con cui si confronta) sono i lavori di Irving Stone, re del genere, e Daniel Dyer, tra i massimi esperti viventi di London.

Opposti da ogni punto di vista, i due libri, confrontandosi con la vita che macinò esperienze, idee e lavoro, ci appaiono oggi, mentre vengono tradotti contemporaneamente, come due perfetti paradigmi dell’arte della biografia. Dyer, in Jack London. Vita, opere e avventura (Mattioli 1885, pp. 173, euro 19,90), è asciutto e chirurgico: fa uso di tutto quello che nell’ultimo secolo gli studiosi dello scrittore hanno messo insieme, soppesato, codificato. Stone, in Jack London (Castelvecchi, pp. 377, euro 22), è evocativo e torrenziale: lavora infatti sugli uomini, sui resoconti di chi conobbe, amò oppure odiò London, dai familiari agli amici fino ai semplici conoscenti (il libro risale al 1938 quando molti coetanei di London erano ancora in vita). Ma non è tanto il materiale né lo stile a divaricare la forbice tra le due biografie. È piuttosto l’impianto ideologico dell’opera: può una biografia essere animata dalle idee forti che l’autore si è fatto sulla natura dell’uomo da raccontare? Quel che fa e ha sempre fatto Irving Stone. Quel che rifiuta con la sobrietà dello studioso Daniel Dyer.

Le idee circa la personalità apparentemente lineare di Jack London si snodano con naturalezza, seguendo gli eventi principali della sua breve esistenza. Nascita, dedizione al lavoro, amore, morte. Nulla di più semplice. Benché fin dalla nascita tutto sia avvolto nel mistero. Chi è infatti il padre del ragazzo registrato all’anagrafe John Griffith Chaney? Di sicuro c’è soltanto una madre: Flora Wellman, il cui marito W.H. Chaney aveva fatto parecchi mestieri prima di dedicarsi allo studio, alla scrittura e agli oroscopi. Ma fu davvero lui, Chaney, a mettere incinta Flora per poi negarlo senza mai recedere? Fu lui il padre del ragazzo che avrebbe preso il nome del nuovo marito di Flora, John London, dopo che Flora fu abbandonata (ma forse fu lei ad abbandonarlo?) da Chaney proprio perché incinta? Se Drye non si sbilancia e si limita a riferire le ipotesi, Irving Stone non ha dubbi: “Jack aveva ereditato dal padre la bella, volitiva faccia irlandese, i capelli chiari, la fronte alta, gli occhi profondi e mistici, le labbra sensuali, il mento pronunciato, il torso corto e massiccio”. Ma soprattutto, secondo Stone, l’eredità fu chiara da un punto di vista caratteriale: “Figlio di un intellettuale, con l’intelligenza viva e l’immaginazione fertile ereditata dal padre, trovava abbrutente la fatica e vi si ribellava”. Siamo già nel campo di quel che il lettore appassionato trova perfettamente articolato in Martin Eden, ossia la drastica sostituzione di utensili per esercitare forza lavoro. I nuovi utensili sono i libri che London scoprì in una biblioteca fin da ragazzino e su cui puntò ogni grammo della sua forza spirituale e fisica per incamminarsi verso la realizzazione interiore.

La storia è nota: l’impegno furibondo del ragazzetto pieno di esperienze di mare e di terra per conquistarsi una cultura tutta sua. Le diciannove ore quotidiane di studi folli. Gli esami passati in scuole e università dove è visto come un marziano. E la scoperta, tutta personale, indipendente da qualsiasi addottrinamento, di Darwin, Spencer, Nietzsche e Marx. Le linee che guidano London, secondo Stone, sono tutte lì, in una contraddizione apparentemente insanabile: “Per tutta la vita fu individualista e socialista; voleva l’individualismo per sé, poiché era un superuomo, un animale superiore capace di vincere, e voleva il socialismo per le masse, che erano deboli e avevano bisogno di protezione. Per molti anni cavalcò con successo tutti e due i cavalli, ciascuno dei quali tirava dalla parte opposta”.

Se questo era il fondo del suo pensiero, per affinare lo stile invece London attinse al “triumvirato dei geni”: Shakespeare, Goethe e Balzac, mostri sacri che diedero forma a quanto aveva appreso dai suoi “padri letterari”: Kipling e Stevenson. Ed è sullo stile roccioso, vitale, capace di superare d’un balzo la paura di apparire brutale e sgradevole, che secondo Irving Stone noi possiamo valutare oggettiamente l’influenza del suo grande amore: la seconda moglie, quella per cui diede scandalo, affrontò pettegolezzi, maldicenze, condanne: Charmian Kittredge: “Ipnotizzato dallo stile letterario dell’amata, cadde nella stessa profusione ridondante e ottocentesca, un manierismo contro il quale si era sempre scagliato”.

Il giudizio netto sull’ombra nefasta della moglie è ancora poco rispetto alla più grande questione aperta dalla parabola di vita che percorse Jack London, ovvero il suo epilogo: la morte. Decesso causato da uremia, avvelenamento del sangue dovuto a disfunzione renale – così stabilirono i referti. Ma fu la morfina a scatenare l’ultima sequenza in cui la natura fece il suo corso? Fu suicidio, come preannunciano le ultime pagine di Martin Eden fin nei particolari più duri dell’innaturale lotta contro l’istinto di sopravvivenza? In questo caso Dyer non si limita affatto a un atteggiamento dubbioso: “Nel 1930 si diffuse la storia che si fosse suicidato. Non è vero. La salute di Jack era molto precaria alla fine. Anche se è possibile che si sia iniettato una dose di morfina, non c’è prova che si sia trattato di un’overdose”. Ma non servono prove scientifiche, a sentire Stone.

Al suicidio London aveva dedicato anche troppa attenzione, fin dall’adolescenza, da quella notte in cui ubriaco si era lasciato portare dalla corrente del golfo di San Francisco. Passando per le depressioni, i ricorrenti pensieri suicidi nei momenti in cui la delusione portava via ogni cosa o quando si trovava oppresso dalla solitudine che induceva in lui New York. “Il richiamo della morte è più potente del richiamo sessuale” – così aveva stabilito nei suoi libri. “L’uomo ha diritto al suicidio” – così aveva ribadito durante le crisi depressive. Irving Stone non si nasconde neppure alla fine: “sul comodino c’era un blocco con cifre che indicavano il calcolo ldella dose letale di droga”. Troppe erano state per London le delusioni rispetto alla generosità con cui aveva distribuito la sua fortuna, economica e spirituale. “Aveva sempre affermato di volere una vita breve e felice. (…) Aveva voluto ardere in fretta e risplendere e bruciarsi per paura che la morte potesse coglierlo impreparato con un ultimo dollaro da spendere e un pensiero da comunicare”. Diventare se stesso, innanzitutto, come aveva insegnato il suo maestro Friedrich Nietzsche.

A prescindere da opinioni, impianto narrativo e ideologico, i due biografi su questo non possono che trovarsi concordi. Quel che importava a London, ciò che lo occupò fino a divorarlo, fu il desiderio di ritrovarsi. “Ciò che più cerco è la realizzazione di me stesso, non la realizzazione per l’applauso del mondo, ma la realizzazione per la mia soddisfazione personale”. È questo sforzo così potente, semplice, inattuale, forse, più che il socialismo, ciò che ha sempre messo paura a Hollywood.

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie i romanzi Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), e il saggio narrativo L’abisso di Eros (2018). Con Einaudi ha pubblicato traduzione e commento del Simposio di Platone (2009) e i saggi narrativi Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Il grido di Pan (2023). Per HarperCollins sono usciti il romanzo Sono difficili le cose belle (2022) e il saggio narrativo Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway (2024). I suoi racconti sono apparsi in riviste, antologie e ebook (come Mai, Ponte alle Grazie 2014), mentre i reportage di viaggio e le cronache letterarie escono su La Stampa e L’Espresso. Cura un sito di cultura taurina: www.uominietori.it

Complimenti per l’articolo. London è uno scrittore icona del novecento ed è bene ricordarlo. E’ interessante l’osservazione su Hollywood, di solito non si fanno scrupoli di nulla. Suppongo, però, che la vera ragione sia tutta nella sottovalutazione di London, considerato dall’Accademia come uno scrittore approssimativo. Che errore!!!

Complimenti a Matteo Nucci per aver rivitalizzato con questo articolo l’interesse intorno a Jack London.

L’autore californiano ha scritto tra le pagine più belle della letteratura contemporanea. Il suo “Il tallone di ferro” era tra i romanzi prediletti dei rivoluzionari russi; i libri di London accompagnavano spesso “Che” Guevara, il quale forse deve il suo prenome Ernesto al protagonista de “Il tallone di ferro”.

In una intervista di qualche anno fa, Roberto Saviano, alla domanda: “Quale è il libro che più ti ha segnato nel tuo percorso di uomo e di scrittore?”, ha risposto: “’Il Vagabondo delle stelle’ di Jack London”. Un libro sulla libertà suprema molto apprezzato anche, forse, proprio per tale aspetto connesso alle vicende biografiche di Saviano.

Borges, nelle righe conclusive dell’introduzione alla raccolta di racconti di London “Le morti concentriche” (Franco Maria Ricci Editore, Collana La Biblioteca di Babele, 1979), scrive:

“Jack London morì a quarant’anni ed esaurì fino alla feccia la vita del corpo e quella dello spirito. Nessuna delle due lo soddisfece del tutto, e cercò nella morte il tetro splendore del nulla”.

Stupendo..un grande articolo!

Un bell’articolo che riesce a contenere la vita avventurosa e personale dello scrittore. Ieri su Rai3 il documentario biografico di London corredato dal suo album fotografico. Tutto questo riattiva la curiosità di riprendere la lettura dei suoi romanzi. Grazie