di Adele Errico

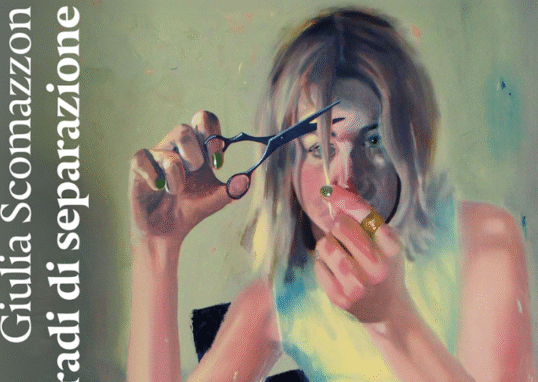

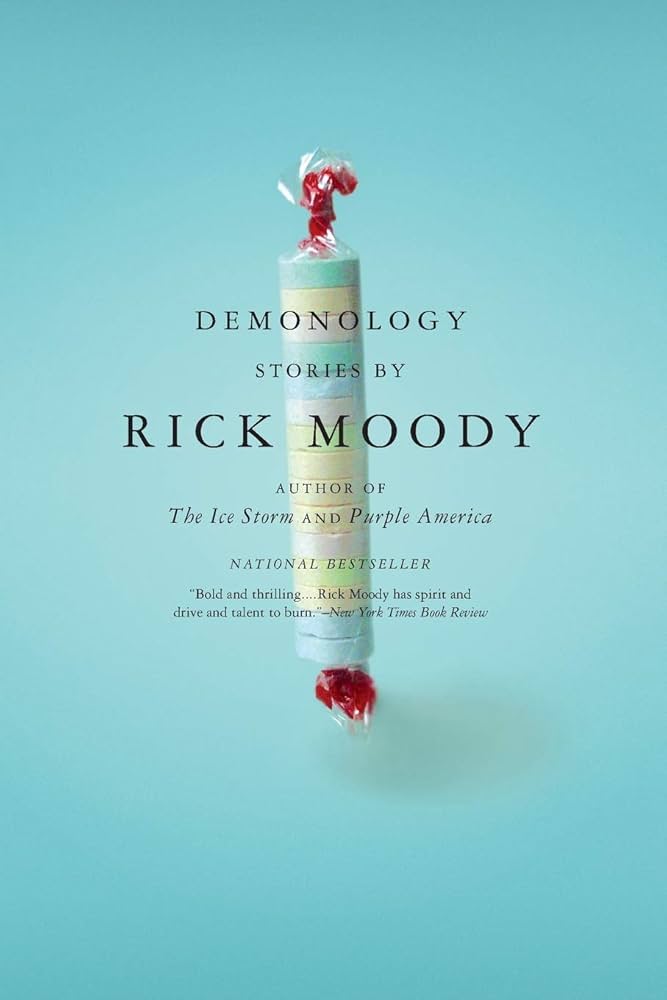

Sembra di vederli i Maschietti di Rick Moody entrare in casa “ancora in confezione ospedaliera” (p. 247), neonati ancora immacolati, non contaminati dalla vita di quella casa, dal futuro che in quella casa li attende. Il racconto fa parte della raccolta Demonology, ovvero Racconti di Demonologia (Bompiani 2003) nella traduzione di Sergio Claudio Perroni che traduce con “maschietti” l’originale Boys scegliendo non un canonico “ragazzi”, ma un diminutivo di “maschi”, goffo, quasi risibile che, immediatamente, sortisce l’effetto di sminuirne il ruolo, di ridicolizzarli, di rendere caricaturale, quasi patetico, il ruolo di maschi quali essi (ancora) non sono. Come sostiene Simone Barillari nell’introduzione al volume, ognuno dei racconti di Demonology “ammette di essere letto come metodo di apnea” (p. 11): si impara a trattenere il respiro fino a rischiare il soffocamento in questi “brevi e impetuosi tour de force della sua scrittura” (AA.VV, La letteratura americana dal 1900 a oggi, Einaudi, 2011, p. 317), per poi essere salvi un attimo prima della fine, respirando nuovamente in un’epifania d’aria improvvisa.

La demonologia di Moody sembra studiare, analizzare, sezionare il lato oscuro della quotidianità, il distorto nella normalità, la crepa del sinistro nel naturale scorrere delle giornate. Contenitore di oscurità sono spesso le dimore familiari, le villette a schiera che si moltiplicano per le strade d’America, tutte uguali, tutte perfettamente conformate allo stereotipo di una vita felice e regolare. Ciascuna di quelle case costituisce, in realtà, la dimensione nella quale prendono consistenza le ombre dietro al velo rappresentato dalla facciata ben pitturata, dal giardino ben tenuto, dalle tende ben stirate.

L’immagine del velo si imprime nella mente di Moody sin dall’infanzia, da quando il padre – come racconta lo stesso Moody in Il velo nero (Bompiani 2005), una sorta di memoir familiare – gli racconta che Nathaniel Hawthorne aveva scritto una storia su un loro antenato intitolandola Il velo nero del pastore: Joseph Moody, ecclesiastico di York, morì all’età di ottant’anni dopo aver indossato un velo nero per tutta la durata della propria esistenza poiché in giovinezza aveva ucciso accidentalmente un suo caro amico. Da quel giorno aveva nascosto il proprio volto allo sguardo altrui, martoriato dalla colpa che lo attanagliava, logorato dalla vergogna che lo soffocava. Quel pezzo di tessuto separava Joseph Moody dal resto del mondo, lo isolava dalla schiera dei suoi fedeli, lo marchiava come indegno degli altrui occhi.

In quel velo era intessuta la stessa vergogna di esistere che alcuni dei personaggi di Moody (nome che ha in sé i sintomi e la semantica di una malinconia clinica) si portano addosso per le strade e per i negozi e per gli uffici e viene smascherata in tutta la sua tremenda oscurità appena varcata la soglia di casa. In particolare nel racconto Maschietti la soglia è il limes che separa un mondo esterno da un mondo domestico e interiore. La cadenza formulare del “maschietti entrano in casa” che si ripete per tutto il racconto attribuisce estrema importanza all’immagine della soglia e della casa, dell’attraversamento di un ingresso come atto liberatorio del peso di quanto c’è fuori, dello svelamento di un volto vero, non formale, non artefatto, ma solo libero, quasi ferino.

Così si condensa in pochissime pagine tutta la parabola di formazione e crescita dei maschietti che, dopo una riga di racconto, si intuisce che sono due: “Maschietti entrano in casa, maschietti entrano in casa. Maschietti, e con essi entrano in casa idee da maschietti (idee grevi, riduttive, inflessibili). Entrano in casa due bei maschietti […] maschietti gemelli, maschietti gorgoglianti di biberon” (p. 247), ancora desiderosi del seno materno (nell’originale “dreaming of breast”, sognanti il seno). Un resoconto delle vite di due boys americani qualsiasi, di due tasselli di una gioventù americana stereotipata, inseriti in un contesto “pop” nel quale si mimetizzano completamente. Sono tra loro, allo stesso tempo, uguali – dunque, confondibili, intercambiabili – e distinti nell’uso di un “rispettivamente” (p. 248) e nell’accenno ad una divisione delle stanze, nel fatto di dormire separati, avere una privacy, una porta da chiudere o sbattersi alle spalle in un momento di rabbia.

Come un mostro a due teste, questi maschietti sono uno e doppio, unica entità fatta di due corpi gemelli, che fanno tutto insieme, pensano le stesse cose eppure hanno mente e cuore a sé stanti, corpi in grando di muoversi in autonomia, di amare e soffrire distintamente. Si dimenano nell’esistenza in una danza di reciproca emulazione e non interessa a nessuno quale sia il loro nome. Possono chiamarsi Jack, John, Harry o Mark, ma non importa. Sono semplicemente “maschietti” perché non è la loro singolarità o identità ad avere peso ma la loro condizione di maschi, senza una vera distinzione tra l’uno e l’altro. Ogni volta che “entrano in casa” questi maschietti sono un po’ più grandi: sono prima neonati “gorgoglianti di biberon” (p. 247), poi bambini che in una domenica di maggio “che si potrebbe descrivere quasi perfetta” (p. 247) gioiscono perché un carretto dei gelati avanza lungo la strada di casa, che fanno gli scherzi alla sorella (sì, non sono soli, hanno una sorella) seppellendo le sue bambole in giardino.

Sono adolescenti che fumano di nascosto, litigano, rompono i cimeli di famiglia spintonandosi e vengono segregati in camera per punizione per poi essere liberati “dopo tredici minuti” (p. 248). Sono ragazzi che giocano a calcio e bullizzano “il cicciobomba della casa all’angolo” (p. 248), e ancora entrano in casa e fanno pensieri erotici da adolescenti e fanno sport e uno entra in casa sanguinando dal naso e l’altro entra a nascondere le pagelle con i brutti voti sotto al tostapane o forse nell’armadietto dei medicinali. Maschietti con i brufoli, maschietti che comprano di nascosto i prodotti per l’acne. Maschietti che spruzzano i prodotti per l’acne addosso alla sorellina. Maschietti che inseguono la sorellina per tosarle le sopracciglia con le forbicine. Maschietti che “si siedono in camera della sorellina con la sorellina e l’infermiera della sorellina” (p. 251). Maschietti seduti ai piedi del letto della sorellina stringendole le mani, “mettendo da parte le differenze” (p. 251). Maschietti che raccontano barzellette sui calvi alla sorellina per sdrammatizzare il fatto che anche lei sia diventata calva. Maschietti che disseppelliscono le bambole della sorellina per restituirgliele. Maschietti angosciati, “(non immaginavano che fosse possibile addirittura altra angoscia)” (p. 251). Maschietti “imbarazzati, muti, affranti, addolorati, disperati” (p. 251).

Brutti, perdenti a cui nessuno mai vorrà del bene. Tutto attraverso la soglia della casa. Essi sono quello che diventano dentro quella casa, dietro la porta di ingresso. Quella casa che di loro tutto vede e conosce. Ma non li giudica. Li accoglie in ogni circostanza, in ogni stato d’animo. La soglia non si sposta, è sempre lì. Li ha accolti “quando non erano in grado di accogliere se stessi” (p. 254). In un susseguirsi di “ecco” dal valore deittico, si impone, alla fine del racconto, la visualizzazione del luogo al quale si lega la dimensione del ricordo. Ecco…Ecco… quella soglia è il palcoscenico del loro cambiamento, il passaggio alla fase successiva della vita, il varco verso una nuova stagione dell’esistenza, come se sulla soglia ci fosse una videocamera nascosta che osserva segretamente ogni abiezione e ogni vergogna e ogni oscurità e ogni qualità, ogni merito e bontà. L’ultimo atto della vita da maschietti è la morte del padre: “entrano in casa sorreggendo il padre, esanime” (p. 253). Il padre quasi muore tra le loro braccia. Solo attraverso la morte del padre sembrano raggiungere la loro piena maturità, essenza, identità: “Maschietti, ormai solo maschi, escono” (p. 254). La casa alla fine, avendoli visti entrare innumerevoli volte, li vedrà uscire.

Nel 1920 Paul Klee dipinse un quadro che intitolò Angelus Novus e che Walter Benjamin descrive così nell’opera omonima: “C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo” (Benjamin W., Angelus Novus, Einaudi, 1997, p. 80). I maschietti, alla fine del racconto, ricordano degli “angeli novi” alla rovescia. Essi non guardano indietro. Non guardano al passato. Sono interamente rivolti al futuro, hanno il viso tutto rivolto a quanto è fuori, all’esterno della casa, a un avvenire che ancora non conoscono, solo consapevoli di aver mutato la loro natura: il finale li vede sbocciare, liberati dalla costrizione delle mura della casa che li vuole maschietti. I maschietti si fanno da parte per diventare maschi. “Ormai solo maschi”. Solo. Non c’è più nulla di straordinario nell’essere maschi. L’avventura è finita.

Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente