Clément e il genio naturale

Questo pezzo è uscito sul Sole 24 Ore. (Fonte immagine)

Leggere i libri di Gilles Clément vuol dire seguire la traccia di un breviario laico che un volume dopo l’altro si va via via componendo. Vuol dire fare esperienza dello spazio, del tempo, del politico e del metafisico per via botanica. Leggere di che cos’è un giardino, di chi è un giardiniere, e scoprire quali e quante quote di complessità sono ininterrottamente disponibili in ogni fenomeno (botanico animale umano culturale) al quale siamo disposti a prestare attenzione. Leggere i libri di Clément vuol dire anche confrontarsi con una ben precisa propensione etica, quella che si esprime nell’esigenza, rinnovata a ogni libro, di definire precisamente il contesto che ha scelto come oggetto della sua riflessione (perché «ciò che ha un nome esiste, ciò che non ha un nome non esiste»). Per il saggista francese ogni singolo termine che contribuisce a questa definizione è in sé sensibile e non può mai essere dato definitivamente per acquisito.

Quando la fotografia diventa il racconto di una vita

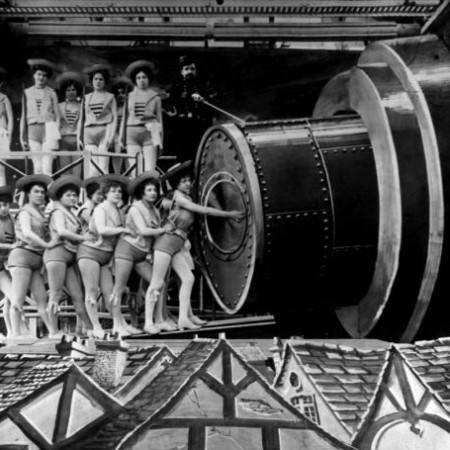

Questo pezzo è uscito su Repubblica. (Immagine: una scena di Viaggio nella luna di Georges Mélies.)

Leggendo un libro ci si può ritrovare a individuare una sua somiglianza con oggetti fisici diversi. Alcuni somigliano a rastrelli, altri a grandi cassettiere, altri ancora a cucchiai. Scorgerne – o pretendere di scorgerne – struttura e funzione oggettuale può servire a comprenderne meglio il senso.

Ufficio proiezioni luminose di Matteo Terzaghi (Quodlibet) somiglia a una macchina fotografica. Non semplicemente perché attraverso una serie di frammenti riflessivi, spesso accompagnati da piccole immagini, la fotografia è la scaturigine della scrittura; soprattutto perché questo libro sembra una macchina fotografica a pozzetto, una di quelle scatole nerissime (a fronte del bianco prepotente della copertina) che avendo il mirino collocato in alto inducono il corpo a un movimento in avanti, a quel chinarsi del capo su qualcosa (o qualcuno) che è la postura dell’affetto e dell’attenzione.

Sognando Itaca

Questo pezzo è uscito sull’Espresso. (Fonte immagine: Jim Golden.)

Le hanno regalato un iPhone. Ha imparato a usarlo, c’è voluto poco, pur non avendolo mai avuto in mano era come se ne conoscesse ogni più minuta funzione. Rendendosi conto che è un oggetto tecnologicamente potentissimo ma fisicamente fragile ha deciso di comprare un involucro protettivo di gomma. Ha raggiunto un negozio che vende accessori, si è guardata intorno, ha scelto una custodia che riproduce la grafica di una musicassetta – il telaio nero, l’etichetta adesiva rettangolare al centro, il nastro parzialmente avvolto da una parte, persino il marchio TDK e il numero 180 a indicare i minuti disponibili.

La scelta è stata naturale, dettata da una specie di istinto. Come se il movimento del braccio che si allunga e della mano che afferra la custodia individuasse il proprio motore silenzioso in quella tenerezza nei confronti delle merci che è da alcuni decenni un tratto del contemporaneo.

Quando Teresa si arrabbiò col paradiso

Questo pezzo è uscito su la Repubblica. (Immagine: Tex Avery.)

Delle famiglie infelici – ognuna a modo suo – sappiamo molto. Da Tolstoj a Franzen, da Flaubert a Eugenides, la letteratura si fa carico di raccontare l’amore storpio dei genitori, la rabbia orgogliosa dei figli, l’ubbidienza che cova mostri e la disubbidienza obbligatoria dei pugni in tasca: in che modo tutto ciò genera quel grumo sentimentale, fisiologicamente infetto, strutturalmente irrisolto e irrisolvibile che è la vita in comune di padri madri figli.

Forse per il fatto che le narrazioni hanno bisogno di conflitto, il famigerato «nucleo familiare» è stato e continua a essere covo più che nido, focolaio più che focolare, malattia, precipizio, follia, uno smalto di relazioni edificanti scorticato il quale si sprofonda in frizioni senza fine, in vincoli, in tagliole, in un brulichio di fenomeni che nessuna fiction di prima serata, con la sua difensiva ostentazione di conciliante armonia, riuscirà mai a dissimulare.

Narrativa della sparizione

Questo pezzo è uscito su la Repubblica. (Immagine: Buster Keaton in una scena di Film di Alan Schneider.)

Raccontare una storia vuol dire popolare spazio e tempo di personaggi. Eppure ci sono narrazioni che rivelano l’impulso opposto: quello allo svuotamento, al bisogno di cancellare le figure dalla scena. E non necessariamente, come invece accade nella narrativa di genere, per innescare una detection.

Quando, per esempio, all’inizio di L’avventura di Antonioni Anna sparisce, l’indagine che segue è blanda e pretestuosa; il vuoto generato dalla scomparsa non deve essere tanto colmato da una soluzione quanto, semmai, riconosciuto e abitato.

In Wakefield Hawthorne racconta la storia di un uomo che un giorno esce di casa e, senza che affiori mai un movente comprensibile, preso alloggio qualche strada più in là, sta via per oltre vent’anni. Per Wakefield – un Ulisse a breve gittata – sparire vuol dire scoprire che cos’è la nostra vita senza di noi.

La vita attraverso gli scacchi

Questo pezzo è uscito su la Repubblica.

Più che a un sistema di lineamenti aggrovigliati nella concentrazione, l’espressione di chi gioca a scacchi somiglia a un cratere. Qualcosa di contratto e di spalancato, un vuoto ruvido. Questa abissale concentrazione genera visioni. Davanti agli occhi del giocatore i pezzi si animano inventandosi una vita autonoma: i cavalli continuano a muoversi elusivi ma non sono più semplicemente i cavalli, le torri sono sì goffe e irruenti ma nel precipitare orizzontali da un’estremità all’altra sembrano esseri umani, mentre i pedoni brucano spazio e tempo un centimetro alla volta come più o meno accade a ognuno di noi, ogni giorno, da millenni.

Gioia, la protagonista di L’esperimento di Mauro Covacich (Einaudi), ha ventisei anni e gioca a scacchi. È brava, potrebbe diventare Gran Maestro. Partecipa ai tornei ma per guadagnarsi da vivere deve anche giocare in rete (il precariato dirama dappertutto). Le sue gambe non funzionano bene ma il suo sguardo è in grado di condurla dappertutto. Durante un blitz chess a Biarritz, per diciannove secondi Gioia scompare a se stessa. Poi torna in sé e vince l’incontro. Da quel momento le sue visioni – accuratamente annotate – diventeranno inseparabili dal resto della sua esistenza. Non reificazioni, oggetti di studio scissi; semmai compenetrazioni, scene alle quali il lettore del romanzo conferisce il medesimo livello di realtà dei capitoli in cui si racconta il legame di Gioia con il gioco, con il suo allenatore, con un giornalista del quale si innamora.

Icone intriganti dei Sixties

Questo pezzo è uscito sul Sole 24 Ore.

«Frangette criniere zazzere chignon capelli alla Beatles visi di panna ciglia al mascara occhi sotto ombretto felpe a sbuffo push-up francesi pelle scampanata blue jeans fuseaux jeans attillati su fondoschiena dolcissimi gambe deliziose in stivali da folletto ballerine calzari, a centinaia, fanciulle in fiore entusiastiche che sobbalzano e urlano sfrecciando all’interno dell’Academy of Music Theater sotto la decrepita cupola dei cherubini – non sono strafavolosi?»

Così Tom Wolfe, nel supplemento domenicale del New York Herald Tribune, descriveva il modo in cui il presente – siamo nell’autunno del 1964 – si stava modificando in direzione dell’euforia. Un intero sistema socioculturale aveva raggiunto il culmine delle proprie potenzialità e per conquistarsi un collasso purificatore doveva esasperare i suoi stessi caratteri costitutivi, su tutti l’ostentazione furibonda del protagonismo. Quella stessa necessità di esuberanza – dunque di vitalità ma anche di disperazione – che scorrendo attraverso i decenni è arrivata, tramite incarnazioni diverse, fino a noi.

La nostra distopia culturale

Questo articolo è uscito sul n. 26 di alfabeta2.

L’immaginario italiano come spazio concentrazionario

Nel 1961, Kurt Vonnegut pubblicò quello che è ancora oggi uno dei migliori racconti distopici di sempre. Harrison Bergeron tratteggia in poche, dense pagine una società paralizzata (in un’America “senza tempo”), in cui viene tecnicamente impedito a tutti di pensare: la gente guarda orribili e inutili programmi in tv, e per quelli un pochino più intelligenti l’Handicapper General – che tutto vigila e controlla attraverso i suoi agenti – ha predisposto un dispositivo radiofonico nelle orecchie, che a intervalli regolari trasmette allarmi, campane, esplosioni che impediscono a persone come George, il padre di Harrison, di “trarre un indebito vantaggio dal proprio cervello”. Il presupposto è che la cultura sia intrinsecamente pericolosa, dal momento che esaspera le contraddizioni invece di comporle e impedisce il conseguimento di un’agghiacciante “uguaglianza”, basata sullo spegnimento delle funzioni intellettuali e critiche. Sulla stupidità programmata.

Commenti recenti

Stato dell’arte e proposta teorica